松本紹圭「ひじりみち」(『経済界』2021年5月号より加筆・転載)

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」

宮沢賢治の残したこのことばを、最近、異なる場面で重ねて耳にしています。これまでも幾度も触れる機会のあったものが、急に意識に昇って聴こえるようになったのは、それこそ、ことばが自分に語りかけているかのようにも感じられます。

ロマンチックに言えば、時空を超えて宮沢賢治からのメッセージを受け取っているようでもあり、より身体に即して表現するなら、これまで逃していた響きを受け取れる状態に私自身がなった、ということかもしれません。

仏教では分離されない近代思想の「個人」「世界」

宮沢賢治が放ったこのことばは、一見不思議な表現でもあります。

人間の存在について、その最小単位に「個人」をとらえ、個人が大小の集団をなして構成する総体を「世界」ととらえるならば、個人は世界の部分に過ぎません。個人の幸福があって、その集積の果てに世界全体の幸福が訪れる。そう考えるのが一般的です。しかし、その「一般的」とは、実は近代に成立したばかりの歴史の浅い思想です。

「最大多数の最大幸福」を説いたジェレミ・ベンサムと、快楽の質的違いを勘定に入れてベンサムの思想を発展させたジョン・スチュアート・ミル。1800年代に活躍した彼らイギリスの哲学者たちの思想に基づいて、自由主義や社会民主主義、リバタリアニズムといった近代の人間観や世界観に連なる思想は展開されてきました。

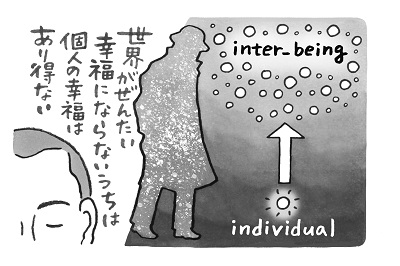

それ以上分けることのできない「個人」という最小単位。そうしたとらえ方は、「individual(個人)」という単語自体に、「divide(分割)」することの「in-(できない)」ものとしての思想が反映されています。

私自身、近代の人間観・世界観があまりにも強くインストールされてしまっているので、ぼんやりしているとあたかも当然のことのように「個人」と「世界」を分けてとらえてしまいがちです。

しかし、仏教は一貫して、そうではないと言い続けます。特に、大乗仏教の祖師たる龍樹(ナーガールジュナ)は、縁起/空の思想によって、分離のビジョンの誤りを徹底的に喝破しました。般若心経において「無」や「不」といった否定語が重ね重ね繰り返されるのは、象徴的です。

宮沢賢治は、日蓮、法華経への深い信仰をもち、大乗仏教を体現して生きた人でもあります。アメニモマケズなどは菩薩の行者そのものです。

そこには「個人の総体としての全体」という発想自体がなかったでしょう。「個人の幸福」の前に「世界がぜんたい幸福」が先立っている彼の世界観において、個人とは何か、世界とは何か。宮沢賢治の大乗的ビジョンの徹底が伝わってくるこのことばが、あらためてリアリティを持って響くところに、今、自分は立っていると感じます。

今までの世界の見方は完全に誤りだった

2021年を迎え、私はこれまで以上に、僧侶という枠組みへのこだわりを離れて、自らを総動員して世界とかかわろうとしています。データが通貨になると言われるこれからの時代を、どう生きるのか。新しい苦が社会の変容と共に生まれつつある中、見えているのは、人間中心主義の限界、そして個人を人間存在の最小単位として見る世界観の限界です。フランス革命以降、拡大の一途を辿ってきた「個人の人権」が、コロナ禍で問い直され、公の利益が個人のプライバシーより優先される、ビッグデータによる新しい監視社会が構築されつつあります。

ここであらためて、龍樹の大乗仏教的世界観で世界をとらえなおすことの必要性を強く感じます。既存の世界観のオルタナティブ(代替案)として「仏教的なモノの見方」を提示するのではなく、この世を本質的に、明らかに、いたって自然に見る見方として、仏教をありのまま提示したい。「今までの世界の見方は完全に誤りだった」と、今こそはっきりと言うべきだと思っています。

仏教に携わる身でありながら、これまでそれをやり切れていなかった自らを反省しつつ、現状を前向きにとらえるならば、そうした提示や発信が受け入れられる情勢に世界がなってきたということでもあります。

人間の存在は徹頭徹尾inter-beingである

先日、京都法然院にて対談をさせていただいた独立数学研究者の森田真生さんは、最近では協生農法(生態系がもともと持っている自己組織化能力を活用して有用植物を生産する農法。無耕起、無施肥、無農薬、種と苗以外一切持ち込まないという条件の中、植物の特性を生かして生態系を構築・制御する露地作物栽培法)に強い関心をもち、自らその実践者でもあるそうです。彼の表現する世界観は、すっかりinter-being(ともにある〝わたしたち〟の状態)に移行しつつありました。

「一人一人が自らの声を発することのできるポリフォニー(複数の独立した声からなる多声音楽)において、声を発する人と聴く人の双方があってはじめて、声は声として現れる」。そう語る彼のことばが、深い共感をもって広く人々の心に届く時代に、私たちは今あります。

幸福度であれ、行動履歴や財産の所在であれ、実態を現すデータを個人に紐付ける発想自体が、もはや誤りだったのかもしれません。大乗仏教が一貫して伝えてきたのは、世界の在り方は縁起/空であり、人間の存在は徹頭徹尾inter-beingであるということ。この瞬間(永遠の今)に立ち現れるinter-beingとして、わたしははじめて世界にあります。

「わたしのウェルビーイングから、わたしたちのウェルビーイングへ」というステートメントは間違ってはいませんが、さらにその本質をとらえるならば「わたし」のウェルビーイングはそもそも存在せず、それは常に「わたしたち」のもとにのみ現れるということです。

「個人=individual」という発想の呪いにかかった近代人に訴えかけるため、宮沢賢治はあえて自分の中にはない発想の「個人」という単語を使ったのかもしれません。2020年代の大乗仏教の縁起/空を体現することが、縁あって仏教に触れた人の大事な役割になるものと自覚しています。