この夏は戦後80年の特集を各テレビ局がやっていた。戦後の荒廃の中、人々の希望になったのが、シャープ兄弟を相手に戦う力道山だった。街頭テレビには幾重にも人が群がり、ほとんど見えない画像を注視した。テレビは夢と希望の象徴だった。そのテレビが地に堕ちた。未来は見えない。文=関 慎夫(雑誌『経済界』2025年11月号より)

過去10年間で視聴率30%超ドラマは1本だけ

大谷翔平人気を決定的にしたのは、2年前のワールドベースボールクラシック(WBC)だ。準決勝のメキシコ戦。1点ビハインドの9回裏、先頭バッターとして2塁打を打ち、ベース上で両手で味方を鼓舞してサヨナラ勝ちへと導き、決勝では9回に登板して最後はエンジェルズのチームメート(当時)トラウトをスイーパーで三振に取り優勝を決めた。この2つのシーンで、大谷は日本人の心を鷲掴みにした。テレビ朝日が中継したこの試合の最高視聴率は42・4%に達している。この試合以外にもこの年のWBCは視聴率40%オーバーを連発した。

そのWBCが来年戻ってくる。前回と比べてもメジャーリーグで活躍する日本人選手ははるかに増えているだけに、連覇への期待がかかる。しかし、その試合を日本のテレビ放送で見ることはできない。

8月26日、配信大手のNetflixは、来年のWBCを独占中継すると発表した。つまりNetflix加入者以外は、ニュース映像でしかWBCを見ることができないことになった。

SNSなどでは嘆く声が相次いだが、これはWBCに限ったことではない。すでにJリーグはDAZNが独占放送をしているし、ボクシングの井上尚弥のタイトルマッチも地上波では見られない。3年前のサッカーワールドカップは日本戦など主要試合こそ地上波で見られたが、それ以外はABEMAが独占放送。そして来年のW杯にいたっては地上波で見られるかどうかは現段階では分かっていない。

原因は放映権料の高騰だ。視聴率の期待できるコンテンツには膨大なお金がかかることはすでに常識だ。これまでに日本のテレビ局はコンソーシアムを組んでオリンピックやサッカーW杯放送に対応していたが、それでは追いつかないほど放映権料は高くなっている。WBCで言えば、前回の放映権料が30億円だったものが、来年は150億円と5倍に跳ね上がるともいわれている。テレビ局にはそれだけの資金を投じる余裕がない。結果的に放映権は世界に顧客を持つか、赤字覚悟で会員や会員サービスの拡大を狙う配信プラットフォームに持っていかれてしまう。

この構図は、今のテレビを巡る環境を何より雄弁に物語っている。そしてこの環境は今後ますます厳しくなっていく。

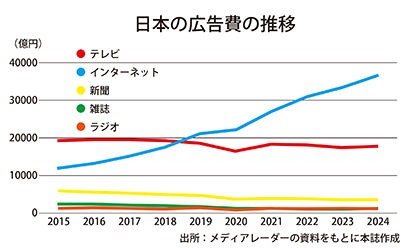

左ページのグラフを見てほしい。右肩上がりで増え続けているのがインターネット広告費。そしてかつてはトップにいながらも今は右肩下がりとなっているのがテレビ広告費だ。両者が逆転したのは2019年。以来メディア王者の座はインターネットに取って代わられた。そして両社の格差は広がり続けている。

今では一人住まいの若者を中心にテレビのない家庭が一般的になりつつある。逆にいうと、インターネットで無限の動画・コンテンツを見ることができるのに、地上波だけなら7局(東京都の場合)しか見ることのできないテレビというメディアを、なぜ甘受しなければならないのか、ということだろう。

視聴率に関しても、かつて30%以上を取るドラマがいくつもあったが、2010年以降は11年の『家政婦のミタ』(日本テレビ、40・0%)と13年の『半沢直樹』(TBS、42・2%)と同じく20年の『半沢直樹』(TBS、32・7%)の3本のみ。最近では20%を超えただけで大きなニュースとなる。

相次ぐテレビ局の不祥事 ダメ押しとなった中居事件

信頼感もなくしつつある。

地上波放送やBS、CSは総務省の電波行政に守られ、指導されてきた。国民の財産たる有限な電波を各放送局に割り当てるのだから、放送局は公共の利益のための放送を行わなければならない。それを規定するのが放送法で、番組編集についての通則として、何人からも干渉・規律されない(第3条)とする一方で、放送された内容が公共の福祉に沿わない場合は、総務省から行政指導を受け、最悪の場合は放送免許の取り消しも認められている。

2021年、当時の菅義偉首相の長男が勤務する東北新社(複数のCSチャンネルを運営)が総務省官僚に接待を行っていたことが明らかになる。しかも放送免許更新直前に接待が集中したことから、便宜を図ってもらう意図があったと受け止められた。結果、当時の東北新社社長は辞任、10人以上の官僚も注意処分などを受けた。

23年11月、日本テレビ系の日本海テレビの元経営戦略局長が懲戒解雇処分を受けた。元局長は、日本テレビのチャリティ番組「24時間テレビ」への寄付金を含む約500万円を着服していた。人の善意がチャリティ番組に関与する者に奪われたのだから、視聴者が怒るのは当然だった。

民放ばかりではない。2004年、NHKのチーフプロデューサーが6千万円を超える製作費を着服していたことが発覚する。紅白歌合戦にも関与するエース級人材の不祥事だったために影響は大きく、受信料支払い拒否が頻発する。NHKは支払い拒否に対して訴訟も辞さずの厳しい態度で臨んだが、それが結果的に元NHK職員の立花孝志氏によるNHK受信料不払い党(N党、その後党名変更を繰り返し現在はみんなでつくる党)の設立とN党ブーム、ひいてはその後のワンイシュー政党の乱立へとつながっていく。

そして、昨年末からいまだに尾を引く中居正広氏による性被害事件だ。第三者委員会の報告によると、フジテレビは被害者の社員より中居氏の側に立ったと断罪、その背景にはフジテレビの長年の企業体質があったことを認めている。

8月末になってフジテレビは、湊浩一社長、大多亮専務(いずれも事件当時)に対して50億円の損害賠償請求を起こした。サラリーマン経営者に払えるはずもない大金なだけに実効性には疑問が残るが、フジテレビ側のけじめのつけ方の一つだった。

ただしこれはフジテレビだけの問題ではない。メディアの王様として君臨してきた奢りがその背景にあったとすれば、王者の座から陥落した今、すべてのテレビ局が原点に立ち返り、破壊と創造に改めて取り組む必要がある。そしてこれは、番組制作の現場でも、テレビというハードをつくってきたメーカーにとっても同じことだ。その動きを次稿以降で紹介していく。