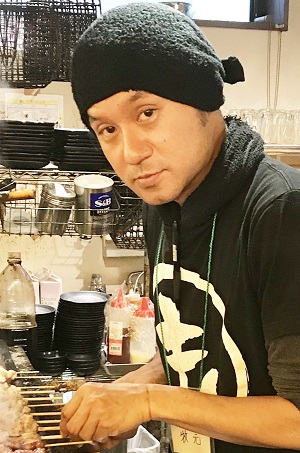

今回紹介するのは、千葉県内に焼き鳥居酒屋を、7店舗展開している「もぢょい有限会社」。「お客様の事を本気で『家族・友人』としてお迎えする」がモットー。社長の牧元利行氏はお宅様客一人一人の名前を覚えて、全てのお客様にとっての温かい言葉をかけることに、焼き鳥の屋台時代からこだわってきた

「熱々で最高の串焼き」を絶対にお客様に召し上がって頂くという気持ちと情熱で、常にスタッフが熱狂しお客様の為にかけずり回るという独特のスタイルで、地元の繁盛店という評価を確立している。

人事評価制度の導入きっかけは「居酒屋もノリだけじゃ成長には何か足りない」

もぢょい有限会社は、現在、千葉県内の計7店舗の他、小さな事業所と串を刺す工房の合計9事業所を持ち、スタッフは社員20名、そしてアルバイトが約130名の組織となっている。

牧元社長の右腕で、「感動プロデューサー」の副社長多田氏は、約5年前を振り返る。仕事は楽しく「居酒屋はノリだ!」というスタンスで、売上も上がり、仲間も順調に増えてきた。

ところが店舗が増えるにつれて、店長や社員から「仕事がつらい・・・」「あいつは使えない・・・」などの愚痴がこぼれるようになってきた。

「なぜだろう」と悩み、原因を探ると、規模が大きくなったことで、スタッフと向き合うことが少なくなり、

①今まで、言葉にしなくても伝わっていた事が伝わらない

②感覚的な仕事のやり方が新人スタッフに通用しない

③結果として社員が成長しない

という悪循環に陥ってしまっていたことに気づいた。

悩みや不安もあったが、正しい「型」に沿って実行

そんな中、書店で「人事評価制度」のことを知り、これこそもぢょい(More Joy)に必要なことだとひらめく。

そもそも焼き鳥屋に、人事評価制度が必要なのかという考えもあったが、店舗滞在時間の長い居酒屋は、立地産業ではなく、「人の質」で業績が変わるおもてなし産業だから、“ノリ”や“勢い”だけでなく、人を作る“仕組み”が重要だと確信に至る。

牧元社長には、ものごとを学ぶ上で正しく「型」に沿って行うことが重要、という考えがあり、アクションプラン(戦略推進実行計画)や評価の運用について、最初から独自で行うよりも、きちんとした手順で定着させたいという想いがあった。

そして、会計士にも宣言の上、人事評価制度の導入に踏み切った。社員はみな居酒屋スタッフなので、フットワークもよく、コミュニケーション力は高いものの、文章を書いたり、仕事を計画的に実行したり、振り返りを行うなどの業務スキルの不足面もあった。

そこで将来に向け、会社全体、特に大将(リーダー)にPDCAの習慣づけをしたかったというのが決断の動機付けとなった。

社員と向き合うことで社員の「成長意欲」がアップ

成功に向けて、最初が肝心!と思い、全社員に経営計画を発表するキックオフの準備を入念に行い、遊び心をもって盛り上げたい!という面と、評価制度を導入するというまじめな面の両方を浸透させるため、発表の順番や役割分担・資料を協議し、リハーサルを繰り返し行うなど熱意をもって取り組んだ。

結果として一人ひとりの理念の理解や評価に対する受け入れはまずまずのところからスタートすることができた。

2018年(1-12月)の1年間は賃金には反映させずに評価制度をトライアル期間として運用し、2019年から賃金への反映を実施している。

実際に人事評価制度に取り組んだことで、一番よかった点は「育成面談」にこだわったことで「見る・見られるで会社はうまくいく!」との考えに至った。

「これは、多くの経営者に伝えたいこと」と牧元社長は言う。

大将(リーダー)が面談を実施していく過程で、ときに部下と言い争い、笑い、泣くこともある。適正な評価をするためには、真剣に部下と向き合うことが重要!と大将(リーダー)が理解するようになった。

これにより、ただ漫然と仕事をしていたスタッフも、「将来大将になりたい!」という目標をもって急成長したり、自分の得意分野を人に教えることが習慣化するなど、人材力は確実に底上げできてきた。

また、自主的に勉強会へ参加するなど、成長意欲の高まりを実感することも多いという。

店舗や組織の拡大に向けて、PDCAをまわせる人材を育成したい

アクションプランのような仕組みを、店舗ごとや委員会単位で進め、PDCAを回せる人財を作りたいというのが牧元社長の想いだ。

新たな店舗展開や組織の拡大に向けて、さらに人の成長・進化を図り、仲間を増やせるよう、組織づくりを目指している。

(やまもと・こうじ)経営計画と人事評価制度を連動させた組織成長の仕組みづくりコンサルタント。10年間を費やし、1,000社以上の経営計画と人事制度を研究。双方を連動させた「ビジョン実現型人事評価制度R」を250社超の運用を通じて開発、オンリーワンのコンサルティングスタイルを確立した。中小企業の現場を知り尽くしたコンサルティングを展開、“94.1%”という高い社員納得度を獲得するともにマネジメント層を強化し、多くの支援先の生産性を高め、成長し続ける組織へと導く。その圧倒的な運用実績を頼りに全国の経営者からオファーが殺到している。自社組織も経営計画にそった成長戦略を描き果敢に挑戦、創業以来19期連続増収を続け、業界の注目を集めている。著書に『3ステップでできる!小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方』(あさ出版)、「小さな会社は経営計画で人を育てなさい!』(あさ出版)「小さな会社の人を育てる賃金制度のつくり方」(日本実業出版社)などがある。発行累計10万部を突破し、多くの経営者から注目を集めている。

(やまもと・こうじ)経営計画と人事評価制度を連動させた組織成長の仕組みづくりコンサルタント。10年間を費やし、1,000社以上の経営計画と人事制度を研究。双方を連動させた「ビジョン実現型人事評価制度R」を250社超の運用を通じて開発、オンリーワンのコンサルティングスタイルを確立した。中小企業の現場を知り尽くしたコンサルティングを展開、“94.1%”という高い社員納得度を獲得するともにマネジメント層を強化し、多くの支援先の生産性を高め、成長し続ける組織へと導く。その圧倒的な運用実績を頼りに全国の経営者からオファーが殺到している。自社組織も経営計画にそった成長戦略を描き果敢に挑戦、創業以来19期連続増収を続け、業界の注目を集めている。著書に『3ステップでできる!小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方』(あさ出版)、「小さな会社は経営計画で人を育てなさい!』(あさ出版)「小さな会社の人を育てる賃金制度のつくり方」(日本実業出版社)などがある。発行累計10万部を突破し、多くの経営者から注目を集めている。

筆者の記事一覧はこちら