今年は新型コロナウイルスの影響もあり、決算発表を後ろ倒しする企業が多かった。自動車メーカーの場合、例年だとゴールデンウィーク明け直後に発表することが多い。

例えばトヨタ自動車とホンダは、昨年は揃って5月8日に発表したが、今年はそれぞれ12日となった。その中でも大きく遅れたのが日産自動車だ。昨年は5月14日だったが、今年は2週間遅れの5月28日。まもなく5月も終わろうかというギリギリのタイミングでの発表だった。日産の現状を見るにつけ、思い出されるのは人事抗争を繰り返してきた同社の歴史だ。(文=関慎夫)

ゴーン就任直後を超える巨額赤字を計上

しかし、そんな発表期日の遅れよりもはるかに衝撃的だったのが決算内容で、2020年3月期の最終損益は6712億円の巨額赤字となった。これはリーマンショック後の09年3月期の2337億円を大きく上回る。

それ以前との比較となると、2000年3月期の6843億円に匹敵する。この時は、日産がルノーの傘下に入り、カルロス・ゴーン元社長が赴任して初めての決算で、過去の膿を全部出し切るために損失を重ねた結果の赤字だった。

事実、その後の日産はゴーンが主導する「日産リバイバルプラン(NRP)」を遂行し、日本産業史に輝くV字回復を果たした。

今回、それ以来の巨額赤字となったのは、新型コロナウイルスの感染拡大により自動車販売台数が減少し、売上高が前15%減の9兆8788億円に落ち込んだために営業段階で404億円の赤字となったことに加え、構造改革費用として約6千億円を計上したためだ。

今後はインドネシア工場の閉鎖などで世界の生産能力を2割削減するなど、「販売台数より収益を重視する」(内田誠社長)という。

NRPの時も日産は、主力工場のひとつである村山工場(東京都武蔵村山市)を閉鎖するなど、大ナタを振るった。

そのため、今度の決算、および構造改革策を見て、「日産は20年前に戻った」という論調が目につく。たとえば日経新聞は5月30日の紙面で「『ゴーン前』水準に逆戻り」というタイトルの記事を掲載し、「日産の時計の針は20年前に逆戻りした」と書いている。

20年前の日産との違いとは何か

ゴーンのもとで日産はV字回復を果たしただけではなく、その後も成長を続け、親会社であるルノーと、傘下に収めた三菱自動車と3社連合で、トヨタ自動車、独フォルクスワーゲンと並ぶ世界トップクラスの自動車メーカーに成長した。それが、ゴーン経営の綻びによる業績悪化にコロナ禍が加わり、20年前の状況に舞い戻ってしまったというわけだ。

しかし20年前とは大きな違いがひとつある。

言うまでもなく「カルロス・ゴーン」の存在だ。NRPを策定するにあたり、ゴーン元社長は若手社員からならクロスファンクションチームを結成し、日産の問題点を洗い出していった。

問題点の多くは「もともと社内にあったもの」(ゴーン)だ。それでも日産の業績が悪化し、外国企業でかつ格下のルノーの支援を仰がなければならなかったのは、解決策を実行する人間がいなかったためだ。

ゴーン元社長にバトンを渡した塙義一元社長は、自身が社長だった時も、車種の削減や資産売却による有利子負債の削減、総コストの大幅カットなど、NRPと同様の改革策を掲げたが、思うようにはいかなかった。

塙はのちに「ゴーンが立派なのは、それを実行したことなのです」と振り返っている。しがらみなどがあり、今までやりたくてもやれなかったものを、ゴーンは進駐軍の立場を利用してNRPを断行していった。問題は、今の日産にそのような人材がいるかどうか。

日産の人事抗争の歴史

トヨタとの格差が開いた1960~80年代

ゴーンが赴任するよりさらに前の日産の歴史は、人事抗争の歴史だ。

中でも有名なのが「川又・塩路vs石原」戦争。川又克二は日本興業銀行(現みずほ銀行)出身で、1957年に社長に就任した。この川又に匹敵するほどの権力を握っていたのが、労組委員長の塩路一郎だった。

川又は労働争議を抑えるために塩路を重用、第二組合をつくらせることで第一組合を弱体化させ労使協調路線を築くことに成功したが、その代償として、経営判断にあたり塩路の同意が必要となる。そのため塩路は「天皇」の異名を持つほどの権力を手にすることとなった。

これに激しく反発したのが、川又の2代あと、1977年に社長に就任した石原俊で、塩路と全面対決の道を選んだ。その結果、1983年、石原が塩路の反対を押し切ってイギリス工場建設を決めた際には、塩路が記者会見を開き、反対を表明するという前代未聞の「事件」まで起こす。

この労使抗争で社内は大いに混乱し、経営に悪影響を与える。そのため1960年代に入ると国内自動車市場でトヨタにシェアで逆転を許し、70年代、80年代と進むに従い、その差は拡大する一方となった。

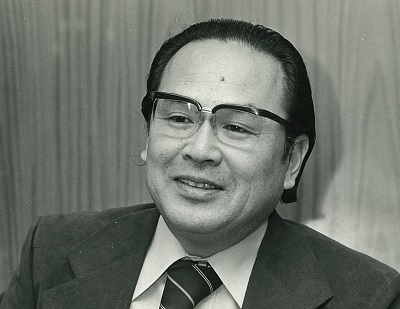

写真上から、川又克二氏、塩路一郎氏、石原俊氏

拡大路線の修正からゴーンの時代へ

その後バブル期には拡大路線を歩み、一時的には「シーマ現象」と呼ばれるほどの人気を集めたこともあった。しかしバブル崩壊後はそれまでのツケが一気に回り、93年3月期に赤字転落するなど業績は急速に悪化していった。

そこで92年に社長に就任した辻義文は、拡大路線を修正、92年にオーストラリア工場を、93年には国内主力工場のひとつであった座間工場(神奈川県)の閉鎖を決定し、5000人の人員削減を行った。そうしたリストラ効果により、辻から塙義一へとバトンがわたった初年度(97年3月期)、日産は5期ぶりに黒字回復する。

ところが98年3月期には再び赤字に転落。結局、リストラの一時的効果は出たものの、企業体質の抜本的な改善にまではいたらなかったということだ。

つまりは社内に剛腕をもって改革を徹底的に進める人材がいなかったことを意味している。そのため日産はその後間もなく存亡の危機を迎え、ルノーの支援、ゴーンの降臨へと進んでいく。

日産の現状は90年代はじめに近い

このように日産の歴史を振り返ってみると、赤字を計上し構造改革に取り組む今の姿は、20年前、ゴーンのもとでNRPに取り組んだ時代よりも、90年代はじめに拡大路線を見直した辻政権の時代に似ているように思えてくる。

約20年間にわたって日産に君臨したゴーンが、金融商品取引法違反で東京地検特捜部に逮捕されたのは2018年11月のことだった。ここから日産の迷走が始まる。

逮捕と同時にゴーンは会長を解任され、翌年4月には取締役も解任される。ゴーンに代わってCEOについた西川廣人社長だが、19年秋には報酬不正疑惑により辞任。山内康裕社長が誕生するが暫定的なもので、12月には内田誠氏が社長に就任、現在に至る。

この間、トップ人事を巡っては社内だけでなく親会社であるルノーも巻き込んで激しい綱引きがあったとされ、すんなりと内田社長に落ち着いたわけではなかった。その証拠ともいえるのが、内田氏が社長になって1カ月もたたずに関潤副社長が辞任したことだ。

関は内田以上の有力候補だったが、ルノーの反対で副社長になったと言われる。関の退任は常識的に見ればこの人事への不満の表れだ。このように、絶対的な権力者がいなくなった日産では、さまざまな思惑が全社一体化への大きな障害となっている。

内田社長に問われる強いリーダーシップ

そうした社内事情のもと、内田社長が社内をまとめ上げるには、1にも2にも実績で納得させる以外にない。ゴーンはNRPの中で大赤字の翌年の20年度における黒字化などをコミットメント(必達目標)として、達成できなければ会社を辞めると公言、実際に3311億円の最終利益を計上し社内を一気に掌握した。

ところが内田社長は、NRPなみの構造改革を発表し、「これまで向き合ってこなかった失敗を認め選択と集中を徹底する」と語り、販売台数より収益重視を打ち出しているが、今期の黒字化については明言しなかった。コロナ禍の収束が見通せない今の状況の厳しさを物語るが、一時的に巨額の損失計上し、今期以降のV字回復狙うという意味では、物足りなさが残ったのも事実だ。これを社員はどう受けためたのか。

もし内田社長が社内の掌握に失敗し構造改革の成果を出せなければ、社内はさらに混乱する。それは社内抗争から業績が悪化していった90年代の日産に逆戻りすることを意味している。

自動車業界を巡る環境の違いを考えると、そこから日産が蘇る可能性は当時よりはるかに低い。それでも時計の針の戻りが、30年前ではなくV字回復を遂げた20年前で止まってくれれば、日産にはまだ可能性がある。

そのためにも、内田社長にはゴーン並みのリーダーシップが求められる。