ほんの少し前まで、NHKと民放6局が日本の映像メディアのほぼすべてだった。NHKは法律に守られた受信料を使い、民放は潤沢な広告収入を武器に、意欲的な番組づくりを行ってきた。しかしNHKも民放も、今では経費削減の嵐が吹き荒れる。それが次のテレビ離れを呼んでいる。文=小倉健一・イトモス研究所所長(雑誌『経済界』2025年11月号より)

経費削減成功も社内の士気は低下

「NHKの報道部門にかつての活気はなく、『大谷翔平』と『情報番組』を垂れ流す有り様です」。番組編成に関わる局員は、そう吐き捨てるように語った。みずほ銀行出身の前田晃伸前NHK会長が掲げた「歳出削減」と「視聴率獲得」を同時に満たすための解は、骨太なジャーナリズムではなく、大谷翔平が出場するメジャーリーグ中継や、シリーズ「人体」などの情報番組の拡充だった。トラブルも少なく、比較的コストが安く、そして数字を短期間で稼げる方向へ舵を切った結果、報道の多様性は目に見えて失われていった。

受信契約数は2019年度末の4212万件を頂点に減少に転じ、24年度末には4060万件を下回る見通しだ。24年度決算では受信料収入が5901億円と前年度比7%減少し、事業収支差金は449億円の赤字を計上している。

前田前会長が進めた経営スリム化は、財務指標を一時的に改善させた。独自開発を進めてきた編集ソフト、人事システム、経費精算システムはコスト削減の名目で一律中止され、安価な汎用サービスへの切り替えが行われた。このことは大いに評価できよう。しかし、問題は、NHKの報道番組の質を損なってしまったことだ。

番組制作者の目標には「予算削減」が必須項目として加わり、質の向上や新しい表現への挑戦と並んで削減額達成が評価軸となった。現場の士気は急速に低下し、経験豊かなディレクターや記者が次々と離職した。営業部門も打撃を受けた。長年続けた訪問営業は人件費削減で段階的に廃止され、地域イベントで「番組のファン」をつくり、契約を獲得する方針が取られたが成果は乏しかった。訪問営業はコストは高いが契約者を着実に増やす実効性があったのだ。高知県を除く全都道府県で支払い率が低下し、全国平均は77・3%、未収数は174万件に達した。

「昨年、最も視聴率を取ったNスペ(NHKスペシャル)は、大谷翔平本人への新たなインタビュー撮影が全くない、大谷翔平特集でした。しかし大リーグ関連や情報番組は、大物のキャスティングという意味ではNHKが有利ですが、根本的には民放やネットでも制作可能であり、これでは将来の展望はありません。こんな状態の報道部門について、NHK局内の危機意識は強く、テコ入れ機運が高まっています」と局員は語る。

NHKの強みだった「速く、正確な報道」は取材経費や人件費がかさみ、視聴率の波も大きい。井上樹彦副会長は経営委員会で「今が受信料に基づくNHKの持続可能性の分かれ目」と述べ、インターネット必須業務化に合わせ新たな契約形態や営業戦略を検討するとしたが、現場の編成方針とは噛み合わない印象が残る。

こうした現状打破の切り札と位置付けられるのが「NHK ONE」だ。NHK経営陣が強く期待するこの新サービスは、25年10月開始予定。放送法改正でインターネット配信が必須業務となったことを受け、NHKプラス、NHK NEWS WEB、各番組ホームページなどを統合する大型プロジェクトである。将来的には有料アーカイブ「NHKオンデマンド」も取り込み、単一の入り口から全コンテンツにアクセスできる形を目指す。

NHK ONEはウェブサイトと専用アプリで提供され、総合テレビやEテレ、ラジオの同時配信、1週間の見逃し配信に加え、ニュース、気象・災害情報、地域番組を集約する。PC、スマホ、タブレット、ネット対応テレビに対応し、NHK ONEアカウントでログイン。最大5つのプロファイルを設定でき、家族ごとに好みの番組を登録・視聴可能だ。

コンテンツ集約は利便性向上だけでなく、視聴者データの一元管理による営業戦略強化にも直結する。受信契約世帯は追加費用なしで利用できるが、未契約世帯は新たに受信契約が必要。契約情報とアカウントの連係により、オンライン視聴者を契約者へ転換する狙いが明確だ。

アプリ群も刷新される。NHKプラスはニュース機能を強化し、地域設定で地方局のコンテンツ視聴を可能にする。NHK ONEニュース・防災は地震・津波・気象警報をプッシュ通知し、リアルタイムマップで雨雲や河川状況を確認できる。教育分野ではNHK ONE for Schoolが約8千本の学習動画や番組を提供し、学年や教科ごとに検索可能だ。さらに今後、有料アーカイブ「NHKオンデマンド」も統合され、過去作品も含めた巨大ライブラリが形成される見通しである。

ここまでやると「民業圧迫」だろうと突っ込みたくなるほど豊富なコンテンツを備えた、民放や配信サービスにとって脅威のアプリだ。NHK ONEが契約者増と視聴者層の若返りを同時に実現できれば、公共放送の存在意義を再定義する起死回生の一手となる可能性がある。

不祥事を恐れるあまり予定調和の無難な番組

NHKがコスト削減と視聴率依存にもがき苦しむ一方で、広告収入に頼る民放も同じ構造的課題を抱える。民放局員の日常は週刊誌報道への対応に忙殺され、創造的議論よりも、いつ炸裂するか分からない「文春砲」への恐怖に支配されている。

「問題を起こしそうなタレントは、事前に静かに起用リストから外します。不祥事が起きれば、番組の存続をかけた迅速な火消しと根回しが最優先。今やコンテンツづくりはリスク管理と表裏一体で、私たちはプロデューサーである前にクライシス・マネジャーであることを求められているんです」(民放局員)

フジテレビを襲った中居正広氏をめぐる大規模コンプライアンス事案は、業界構造を皮肉に浮き彫りにした。不祥事を起こした局から大手スポンサーが撤退し、広告枠は公共広告で埋まり経営は深刻な打撃を受ける。一方、競合局は行き場を失った広告予算を吸収し利益を得る。一社の危機は業界全体のリスク管理意識を高め、各局はタレントの身体検査を厳格化、番組はさらに「無菌化」されていく。結果、挑戦的な気概が失われ、予定調和の無難な番組が溢れる。

出演者の顔ぶれも変化した。かつてフジテレビはスター誕生の場だったが、今は違う。高額ギャラを提示できず、実力と人気を兼ねた俳優は距離を置き始めた。俳優は出演料だけでなく作品の質や共演者の格を重視し、話題の俳優が出演しない番組には他の俳優も集まらない。質の低下がさらなる出演者離れを招く負のスパイラルに陥っている。

対照的に、お笑い芸人たちはフジテレビに出続ける。彼らの収入はもはやテレビの出演料ではなく、企業イベントや学園祭などの「営業」が主な収入源だ。テレビ出演は知名度維持と営業単価向上のための巨大なプロモーションツールとして機能する。局側にとっても、安価なギャラで番組を成立させてくれる芸人は都合が良い。結果、どのチャンネルでも同じ顔ぶれの芸人が雛壇に並ぶ光景が繰り返される。

コンテンツ制作能力そのものが問われている。NetflixやAmazon Prime Videoなどの配信大手は潤沢な資金を背景に、世界市場向けの高品質なドラマやドキュメンタリーを次々と生み出す。民放が1クールかけて作るドラマの予算では、「Netflixオリジナル1話分にも満たないかもしれない」(先述の民放局員)という。視聴者は月額で見放題の圧倒的物量と質に慣れ、地上波の連続ドラマは配信作品の予告編か見逃し配信で消費される一つに過ぎない。民放に配信大手と正面対決する体力は残っていない。

この戦力差の前で、民放各局が目指すのは低予算で安定収益を見込める「長寿番組」だ。新企画でリスクを取るより、数十年放送され固定ファンを持つ番組のフォーマットを踏襲する方が安全である。情報、クイズ、旅番組など既視感のある企画が焼き直され、枠を埋める。業界には、新しいものを生むより既存資産を延命させる空気が蔓延している。

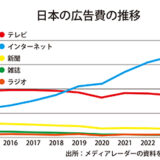

民放の収益は広告依存だ。スポンサーが狙うのは購買意欲の高い若者、とくに若い女性層だが、彼らはリアルタイムでテレビを見ない。視聴者は中高年、特に高齢層が中心で、スポンサーの要望と現実の視聴者層との間には大きな溝がある。このジレンマの妥協として、高齢層に支えられる安定視聴率を狙った無難な低予算番組が量産され、若者向け実験番組は深夜に追いやられる。新規視聴者獲得を放棄し、既存層に依存する戦略は「延命治療」にほかならない。

キー局以上に厳しい地方テレビ局の現状

かつてテレビは流行や文化の発信源で、取り上げたものが翌日の社会の話題になった。今や構図は逆転し、情報番組が伝えるのはSNSで既に話題となったトレンドやYouTubeでバズった動画の後追いに過ぎない。テレビはトレンドを作る側から追う側に転落し、若者にとって新鮮な情報源ではなくなった。自分たちのコミュニティで流行した事柄を数日遅れで解説する「確認作業」の場に成り下がった。若者離れが進み、高齢者向け編成が進む悪循環が社会的影響力を静かに削っていく。

現場の局員のモチベーションも低く、「どうせネットには勝てないが、すぐには死なない」(同民放局員)という諦めが業界の閉塞感を象徴する。テレビ局が独占してきた「電波」という既得権益が、最後の砦として組織を支えている。

地方テレビ局は、巨大帝国としてのテレビ業界の中でも最も厳しい辺境に位置する。デジタル化の波とキー局依存モデルの崩壊が、その存立基盤を根底から揺るがしている。

例えば、東海地方のメ~テレ(名古屋テレビ放送)は、その苦闘を象徴する。18年、生き残りをかけ100億円規模の投資枠を設定し、多角化戦略を矢継ぎ早に打ち出した。ベンチャー投資、介護分野のマッチングサービス、レジャー施設のサブスク「レジャパス東海」などだ。しかし試みはことごとく短期で頓挫。特に発信力を生かせるはずだった「レジャパス東海」の失敗は、ブランド価値が市場で通用しない厳しい現実を突きつけた。

この事例は、資金があっても有効な未来戦略を描けない地方局の姿を示す。畑違いの事業は「背丈に合わない取り組み」となり、本業とのシナジーも生まれなかった。結果、フジテレビのように不動産投資で堅実に利益を上げる方が賢明という皮肉な結論が浮かぶ。TVer普及で「中継局」としての価値も揺らぐ中、メ~テレの100億円の試行錯誤は、過去の栄光に安住してきた地方局が変化の時代に生き残る答えを見いだせていない現実を映し出している。

米国ではFAST(広告付無料ストリーミングテレビ)が急成長し、ネット環境さえあれば誰でも数千にも及ぶ専門チャンネルを無料視聴できる。もしこの波が日本に本格上陸すれば、地上波数チャンネルという限られた選択肢は崩れ、視聴者は趣味嗜好に沿った無数のチャンネルへ散る。電波の価値は一夜で暴落し、テレビ局は数あるコンテンツプロバイダーの一つになるだろう。緩やかな衰退の先に突然の崩壊すら現実味を帯びる。延命治療を続ける巨大な体は外部環境の急変に対応できず、ある日生命活動を停止するかもしれない。テレビの未来はその瀬戸際にある。