三越伊勢丹ホールディングス前社長、大西洋氏の退任が発表されたのは昨年3月7日のことだった。百貨店業界の顔としてメディアの露出も多かった大西氏の突然の退任だけに、その衝撃は大きかった。代わって社長に就いたのは、経営戦略本部長として大西氏をサポートしてきた杉江俊彦氏。大西氏は百貨店復権を掲げさまざまな施策を打ち出したものの、中国人観光客による爆買いが終焉したこともあり、思ったような利益を上げることができなかった。その大西時代の後処理と、次に向けての方針を示すことが、杉江氏に課せられた使命だった。社長就任から1年、杉江氏は何を考えどう行動してきたのか。聞き手=関 慎夫 Photo=西畑孝則

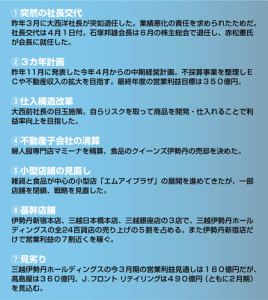

突然の社長交代による三越伊勢丹の利益管理と構造改革

すぎえ・としひこ 1961年生まれ。83年慶応義塾大学法学部を卒業し、伊勢丹(現三越伊勢丹ホールディングス)入社。リビング、経営企画等を歩み、2012年取締役常務執行役経営戦略本部長、14年取締役専務執行役経営戦略本部長を経て昨年4月1日にホールディングスと事業会社の三越伊勢丹両社の社長に就任した。

すぎえ・としひこ 1961年生まれ。83年慶応義塾大学法学部を卒業し、伊勢丹(現三越伊勢丹ホールディングス)入社。リビング、経営企画等を歩み、2012年取締役常務執行役経営戦略本部長、14年取締役専務執行役経営戦略本部長を経て昨年4月1日にホールディングスと事業会社の三越伊勢丹両社の社長に就任した。―― 昨年の突然の社長交代(①)から1年がたちました。社内の混乱もあったと思います。その中でまず何から手をつけていきましたか。

杉江 私は経営戦略本部長として大西前社長と一緒にやってきました。社長就任にあたっては、その自分のやってきたことの中身を精査し、失敗したことをきちんと自己認識してどう修正するかを考えなければなりませんでした。大西と共にいろんな手を打ってきたけれど、うまくいかなかったものも多かったので後処理が必要だったのです。これが一番きつかった。

もうひとつやらなければいけなかったのは、長い間、三越伊勢丹として積み残してきた問題に手をいれるということ。これまでずっと赤字だったのに、本業が好調だったために先送りしていたものがたくさんありました。例えば不採算子会社の清算などです。

つまり、直近のうまくいかなかった事例を何とか着地させること。そして過去の積み残しの処理の2つが今上期の最大の課題でした。これをやらない限り、次の成長戦略は描けないと考えたのです。

―― 昨年11月に次期3カ年計画(②)を発表したということは、後ろ向きの作業が終わったということですか。

杉江 最初はもう少し時間がかかると思っていました。例えば仕入構造改革(③)。これ自体は間違っていなかったけれど、やり方が不十分だったために多くの在庫を残してしまっていました。その処理に2年ぐらいかかると思っていましたが、社員がものすごく頑張って60億円も在庫を減らしてくれたお陰で今期末にめどがつくところまできました。

不採算の子会社の清算(④)や、小型店舗の見直し(⑤)もある程度見えてきた。支店では松戸店の閉鎖も決定しました。全部が終わったわけではないですが、次に進む道筋ができたと考え11月に中期計画を発表しました。もちろん現段階では完璧なものではありません。これを基にして徐々に修正していきます。

―― 社員の頑張りと言いましたが、社員に対しては何を求めてきましたか。

杉江 利益です。利益を見てほしい、利益がどういう構造で生まれるのか見てほしい。それをずっと言ってきました。

百貨店は、売り上げが上がれば利益はついてくるという歴史でした。でもこれは過去の話で、実際には利益が出ていないところがたくさんあります。店、事業、催事などさまざまな分野でそうなっていた。これを見直し、売り上げを伸ばすことも大事ですが、利益がどうなっているのかを徹底的に見てほしいと、中堅以上の社員に訴えてきました。

―― 三越伊勢丹は基幹3店(伊勢丹新宿本店、三越日本橋本店、三越銀座店)(⑥)の稼ぐ力が圧倒的なことが、他の赤字を許容する原因となっていたようですね。

杉江 おっしゃるとおりです。そして店だけではなくフロアでも同じことが言えます。1階や2階で利益が出るため、上層階の赤字を許してきた部分があります。催事もそう。人さえ集まればシャワー効果で全体が潤うという理由で赤字を許してきました。

そこで1年前からは、幹部社員が利益を管理し、構造改革をきちんとやるように変えていきました。すべての催事について収支を出し、収支改善を徹底的にやった結果、今では赤字の催事はほとんどなくなりました。売り場の場合、すぐに変えるというわけにはいきませんが、店長がどの売り場が黒字でどの売り場が赤字か把握し、うまくいっている売り場と改善が必要な売り場の識別ができつつある。

こうやって収益を改善していく。従業員に向かってよく言うのは、みんなが一生懸命汗水流して働いた結果が赤字というのはやめよう、ということです。

三越伊勢丹ホールティングス社長の考える百貨店の定義とは

―― かつては10兆円近かった百貨店業界の売上高が、今では6兆円を下回っています。この業態は今後どうなっていくのでしょうか。

―― かつては10兆円近かった百貨店業界の売上高が、今では6兆円を下回っています。この業態は今後どうなっていくのでしょうか。

杉江 百貨店の業態自体、なくなっていくことはありません。人間、食べるものさえあればいい、寒くない服さえあればいいということは絶対になくて、少し豊かな気持ちを味わいたい、少し豊かな生活をしたいという願いは未来永劫持ち続けるため、夢のあるものを売る業態は絶対残っていきます。

そのためにはイノベーションが必要です。もともと百貨店は呉服屋だったのが、洋服がはやれば洋服をやり、年齢ごとのフロアをつくるなど、革新的に小売りを引っ張ってきました。

ところがあまりにも衣料品が売れ、しかも利益率が高かったものだから、衣料品で儲けるビジネスモデルが30年前に確立されていました。その後お客さまの生活は大きく変わったのに、ビジネスモデルは同じまま。これをまず変えていく。お客さまの生活に合わせて、マーチャンダイジングを変える必要があります。

立地もそうです。昔は駅から少し離れたところに繁華街があったけれど今は駅近に寄ってきている。そうすると立地も変えていかなければいけない。もっと言えば売る場所もリアル店舗だけでなくECにも、国内だけでなく海外にもと広がっています。

小売業の基本は一番人の集まるところで売ることです。当社の場合、基幹3店が儲かっていたので、その点がおざなりになっていました。その反省のもとに、商売の中身も立地も、売る場所も、構造改革をドラスティックにやらなければならないと思っています。

―― マーチャンダイジングも変え、立地も変えるとなると、百貨店とは何ですか。

杉江 今、企業理念の再定義をやっていますが、そこでは、百貨店とは消費者が少し自分の生活の質を上げる、豊かにするお手伝いをする業態だととらえています。豊かになりたいという気持ちをサポートする企業になっていきたい。だから必ずしもリアル店舗である必要はないし、提供するのはモノだけではなくサービスでもかまいません。

そのためにも、まずはひとつひとつの店舗、売り場を強くしていく。店によって、お客さまの求めるものは全く違います。新宿に来るお客さまはとにかく時代の最先端のものを期待されています。ですから店が混んでいても気にされないお客さまも多い。

日本橋は全く逆で、気持ちよくゆっくり接客してほしいお客さまが多い。同じ百貨店でも新宿と日本橋でこれだけ違う。地方でもそれぞれ違う。そこでそれぞれのお店の人たちが自分たちの存在価値をもう一度考え、既存の百貨店モデルではないものを生み出していく。

今までは地下に食品があって上にレストランがある。どこの店も同じでしたが、それでは絶対にだめ。お客さまのニーズが変わる中で、その地域の中で存在感を得るためにはどういう店づくり、どういう品揃え、サービスをしたらいいのか徹底的に考えてほしいと各店舗の事業トップには言っています。

―― 店舗ごとの特性を出しながら、その一方で三越伊勢丹のブランドは守る必要があります。そのために変えてはいけないこととは何でしょう。

杉江 一番大事なのは三越伊勢丹に対する信用です。われわれの強みは先輩が積み上げてきたのれんに対する信用です。これがあるから今商売ができている。そこは絶対に崩してはいけません。それからもう一つの財産はお客さま。MIカードの口座数は300万弱。この方たちは2千円の会費を払って買い物をしてくださっている。この2つがわれわれが守らなければいけないことで、それ以外は変えてはいけないことなどありません。

三越伊勢丹の10年遅れのデジタル化取り戻しは情報発信から

―― 三越伊勢丹の課題のひとつが利益率の低さです。新3カ年計画でも、最終年度の営業利益目標が350億円と、他社に比べ見劣り(⑦)しています。

杉江 われわれがやらなければならないことは、お客さまに喜んでもらって利益を上げることです。ですから利益には徹底的にこだわります。水準が低いと言われるかもしれませんが、11月に発表した時点では、まだ先が見えないところがあったのであの数字になりましたが、その程度では全然足りない。

以前、大西時代には、営業利益500億円の目標を掲げていました。この数字がどこから出てきたかというと、われわれが成長を続けるには700億~800億円の営業キャッシュフローが必要で、それを達成した時の営業利益が500億円という計算でした。それは今でも変わりません。

ただし今後は不動産投資などの大型投資も増えてくるため、営業利益よりも営業キャッシュフローにこだわっていく。できるだけ早期に、少なくとも私の在任期間中には700億~800億円の営業キャッシュフローを稼げるようにしたいと考えています。

―― 前3月期の営業キャッシュフローは約350億円ですから、最低でも2倍にしなければなりません。

杉江 だからこその構造改革です。先ほど言ったように、われわれのマーチャンダイジングは30年遅れています。今では化粧品と雑貨を合わせた売り上げは衣料品を上回っています。それなのに衣料品の売り場面積が3倍広い。これをお客さまのニーズに合わせていく。

さらにはデジタル化も10年遅れています。今や日本人は1日に3時間もスマホに触っています。出掛ける時に、行きたい店の情報をスマホで検索する人が7割以上です。スマホ誕生10年でここまできた。なのにいまだにチラシやカタログで情報を発信しています。

お客さまが当たり前にスマホを使うのだからわれわれも当たり前にスマホへ情報発信する。接客でも、お客さまの記念日がその場で分かれば、それに合わせた提案ができる。デジタル化でそういうことが可能なのに、そういう対応ができていない。これを改善し、10年の遅れを取り戻します。

当社がECに力を入れるというと、「今さら」と言われます。確かにやみくもにECにトライしても、アマゾンやZOZOTOWNには勝てません。それは分かっています。でも、店頭にある商品をデジタルで発信すればお客さまは集まってきてくれます。

幸いわれわれには伊勢丹新宿店がある。ここには世界の最先端が真っ先に入ってきます。これまでは、来店された方しか見ることができなかった。でもこれからはデジタル発信すれば全世界、少なくともアジアの人は見るようにしたい。そこで欲しいと思えば、ECで購入することができる。だから情報発信が重要なのです。

売り上げは、最低でも1千億円に届かなければ意味がないと考えていますが、現段階では売り上げではなく、どれだけ情報発信できるか、そしてお客さまの情報を得てどうサービスとして還元できるかを重視して、KPI(重要業績評価指標)もそこに置いています。

そのための人員を拡充してきましたし、足りないところは外部と協業していきます。必要であればM&Aで知見のある企業を買っていく。これにより、10年後には小売りを軸としたIT企業となっていく。そうでなければ、生き残ることは難しいと考えています。

【三越伊勢丹】関連記事一覧はこちら

【経営戦略】の記事一覧はこちら

経済界 電子雑誌版のご購入はこちら!

雑誌の紙面がそのままタブレットやスマートフォンで読める!

電子雑誌版は毎月25日発売です

Amazon Kindleストア

楽天kobo

honto

MAGASTORE

ebookjapan