世界規模で増加する自然災害が、保険金支払いや観光への影響など経済に深刻なダメージを与えている。また、飲食業界ではプラスチック製ストローの使用を中止したり、金融機関は化石燃料に関連する企業に対する投資引き上げなども始めている。環境リスクが経済を動かすようになった時代、改めて問われる企業の成長戦略について考える。(経済界ウェブ編集部)

環境リスクの高まりと企業経営への影響

地球温暖化による異常気象、自然災害が世界的リスクに

ダボス会議の名で知られる世界経済フォーラム。毎年、1月末に開かれている世界のリーダーが集まるこの会議のなかで、発現可能性の高いグローバルリスクが毎年発表されている。

例えば、2012年の1位は極端な所得格差。そして2位が長期間にわたる財政不均衡、そして3位が温室効果ガス排出量の増大だった。

それが、2年後の14年から3年連続で「極端な異常気象」が2位に入り、翌17年からは2年連続でトップのグローバルリスクであると考えられている。

18年は2位にも「大規模な自然災害」が入ってきており、いまや気候変動は世界最大、そして世界共通のリスクとなった。

その原因というのが地球温暖化。既に聞きなれた言葉ではあるが、いまや差し迫った危機になっている。

地球温暖化は産業革命以降、経済活動を通じた人為起源のCO2排出量の急増が原因であり、その結果平均気温も上昇し続けている。

また、グローバルリスクの発表にあるように、気象災害も激化傾向にある。

日本国内でも、国土交通省の資料によれば、1980年代以降、洪水や嵐といった気象災害は増加しており、日本国内の土砂災害発生件数は16年、17年とも1400件以上となっている。

18年も西日本豪雨災害や大型の台風襲来など数多くの災害があったため、件数、被害額ともに17年度を上回るのではないかと予想される。

「地球の危機」が既存の経済を揺さぶる

もちろん、この状況に国際社会も動き出している。

15年9月には国連で「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択され、その3カ月後の12月には、第21回気候変動枠組条約締約国会議(COP21)が開催。全体目標として産業革命前からの気温上昇を2℃よりも下方に抑えることを世界全体の長期目標としつつ、1.5℃に抑える努力を追求する、通称パリ協定が結ばれた。

とはいえ、平均気温がわずか2℃上昇するということにいささかピンとこない、という方も多いはず。また、近年、災害が多いからといって、温暖化と自然災害と結び付けるのは早計だという意見もあるだろう。

さらには、米国のトランプ大統領のようにパリ協定を不公平だとして離脱を決めた首脳もいる。

しかし現実的に災害は増え、産業革命前からの気温上昇が2100年までに2.5℃に達した場合、金融資産損失額が2.5兆米ドルと予測する研究結果もある。

実際、科学的な裏付けを言う前に、産業革命以降1℃上昇した現在の状況でも、近年の夏の猛暑や災害の多さを考えれば、この先さらに温度上昇すれば、災害がどれほど増えるのだろうかと恐怖を感じてしまう。

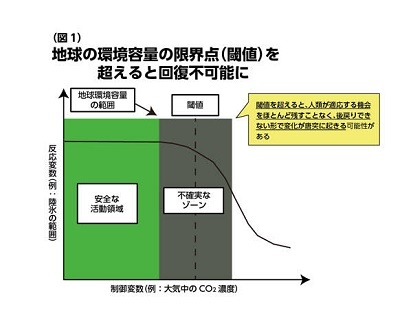

さらに、環境省の資料には、このまま気温上昇を放っておけば、地球における環境容量の限界点(閾値)を超えることにより、人間が依存する自然資源に回復不可能な変化が引き起こされるリスクがあるということが科学的に指摘されている(図1)。

また、プラスチックがゴミとして海に流れ、光や熱によって微細化し、生態系にも影響を与えている海洋プラスチックの問題もある。その量は年間で約800万トンといわれている。

最近では、飲食業界が石油系プラスチックでできたストローを生分解性のストローに変えて環境に配慮していく流れが来ている。

化学メーカーも生分解性プラスチックの増産を始めているが、単純に生分解性プラスチックにシフトすれば解決するという話ではなく、リサイクルを考えれば、むしろ分別回収の徹底の方が高い効果を発揮する。

ただ、微細化したマイクロプラスチックを海洋生物が食べ、それが食物連鎖で人間にまで及んでいることもあり、植物由来の素材を含め、今後も社会の変化に応じた、さまざまな解決策が必要となるはずだ。これまで経済合理性で動いてきた企業にとって、レピュテーションリスクや未来の環境リスクも、経営に強い影響を与えはじめている。

環境リスクで変化する社会構造と企業活動

環境変化に対して動く金融業界

では、こうした環境変化に対して、世界はどう動き始めているのだろうか。

まず動いたのが金融業界だ。近年、当たり前のように聞かれるようになったESG投資は、16年の世界全体での投資残高が22.9兆ドル、過去2年間で2.4倍にまで増えている。

このもとになったが、国連のコフィー・アナン第7代事務総長が提唱した「責任投資原則(PRI)」。社会、経済、環境の持続可能性に対する国連の危機意識から打ち出されたPRIは、お金を流す投資家の行動を変えて、お金を受ける企業の行動を持続可能な方向へ導いており、いまや1961の機関が署名している(18年4月時点)。

日本でも世界最大級の年金基金であるGPIF(年金積立金管理運用独立法人)が15年の9月に署名して以来、署名機関数は急増している。

気候変動に関しても、地球温暖化が大きな要因となっているため、炭素制約(カーボンバジェット)が問題となっているが、気温上昇を2℃未満に抑えるには、11年以降の人為起源の累積CO2排出量を約1.12トンに抑える必要があり、CO2の回収、貯留(CCS)といった革新的技術を活用しない限りは化石燃料の可採埋蔵量の1割程度しか利用できないという試算結果もある。

そのため、世界銀行は17年12月に、石炭のみならず石油、天然ガスの探査、採掘への融資を19年以降停止すると発表しており、脱炭素化を促進している。

こうした炭素制約で、化石燃料の資源アセットの中にも採掘できずに不良資産化してしまう座礁資産が相当数出てくる可能性もあり、海外の機関投資家の中には、CO2排出の多い火力発電所、なかでも石炭火力に対して、厳しいまなざしを向けている。

世界銀行のように新規の投融資はもちろん、投資していた案件についても引き揚げを行う、いわゆるダイベストメントを行う機関投資家もいる。

地球環境戦略研究機関の森尚樹氏の話によれば、17年7月から18年10月にかけてほぼ倍の数の機関投資家が化石燃料関連の事業からダイベストメントを行っており、今後もこの流れは続くと考えられている。

気候変動をきっかけに企業自らが変化を表明

もう一方で、ダイベストメントとは違い、株主として企業に対話を通じて変化を促す、エンゲージメントという動きも増えている。

例えば、多くの機関投資家が参加するClimate Action100+(クライメート・アクション100プラス)は、温室効果ガス排出が多い世界企業を100社取り上げ、複数の投資家が連携して対象企業に対して対話を通じて、排出削減といったことを促している。

日本の金融機関、機関投資家の多くもエンゲージメントの手法を用いて、CO2排出量の多い企業の変革を後押ししている。

また、こうした世界の流れを受けて企業自らが変化を表明することもある。

丸紅もそうだ。総合商社の中でも最大規模の電力事業を行う丸紅の持分発電容量は、電力会社と肩を並べるほど。その総出力量のうちの25%が石炭火力によるものだったが、18年9月に石炭火力発電所の新規開発からの原則撤退を発表し、既存の発電所についても30年までに半減させ、再生エネルギーの割合も、現在の10%から倍の20%まで引き上げると表明した。

こうしたCO2の排出や気候変動による影響が経営にまで及ぶようになっているため、G20の財務大臣や中央銀行総裁は、金融安定理事会の下に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)を設け、企業に対して、自社の気候関連のリスクや機会を経営戦略やリスクマネジメントに反映させ、財務上の影響を把握、開示することを求めはじめた。

これまで、気候に関するような非財務情報は、経営に直接関与することもなくCSRレポートといったものに記されていたが、近年は無視することもできないため、財務情報に組み込まれつつある。

そのもっとも分かりやすい例が、自然災害の将来予測に対して不確実性が高まったとして火災保険の引受期間が、従来の36年から10年に短縮されたことだろう。金融業界以外も自然との共生が求められる中で、自ら行動を起こしている。

そのひとつが、企業が事業運営を100%再生エネルギーで行うとコミットする企業グループ「RE100」。英国発のこの行動に賛同する企業は世界でアップルやP&G、ネスレなど140社ほどあり、日本企業でも17年4月にリコーがコミットしたのを皮切りに、積水ハウスや大和ハウス工業など、13社が参画している。

他にも、企業行動のひとつとして、企業版2℃目標といわれるSBT(Science Based Targets)がある。こちらは、産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑えるために、企業が自ら科学的根拠に基づく知見に沿って2℃目標に整合した削減目標を設定するプロジェクト。設定を表明し、自社で掲げた目標が科学的であると認定されている日本企業は18年8月現在で、26社(世界は126社)ある。

また、今後2年以内に設定することを表明する企業も37社(世界は343社)にのぼっている。

このように気候変動をきっかけに始まっているエネルギーの転換やお金の流れは、社会の構造を変え、企業の行動も変えた。

今後も、パリ協定の定めた2℃目標やSDGsが謳う17のターゲットを達成していくためにさらに多くの行動が必要になって来る。では果たして脱炭素化を達成した社会とはいかなるものなのだろうか。

持続可能社会に向けた日本企業の成長戦略とは

気候変動で起こる社会変革をチャンスととらえる

世界は今後、パリ協定の「2℃目標達成」のため、21世紀後半の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指していき、民間企業も各々が中長期で削減目標を定めることが当たり前になってくるはず。一方で、気候変動は確実に進み、豪雨や強い台風の発生件数は増えて行き、感染症も拡大してくると見られている。

そうした中、18年4月に閣議決定された第五次環境基本計画をみると、日本の目指すべき社会の姿がみえてくる。

ICTやAIといった最新技術を最大限に利用した、自然と人間の共生を図る社会は、農村や漁村、都市とそれぞれの地域が自立・分散型の社会で、地域資源を補完して支え合う「地域循環共生圏」とされている。

簡単に言えば、気候変動をきっかけに起こる社会変革のなかで、いまの日本が抱えている高齢化、人口減少、エネルギーなどの課題についても同時に解決していこう、ピンチをチャンスに変えようとしている。

例えば、日本は30年に温室効果ガスを13年比で26%削減しようとしているが、それに必要な再エネや省エネ投資による経済効果を約3.4兆円と試算している。

これまで、石炭火力発電などの大規模発電設備が広範囲に供給してきたが今後、電源が再生可能エネルギーに移ってくれば一つ一つが小規模な施設になるためいくつかの発電装置から供給される、分散型電源に変わる。すると、新たに雇用が必要となり、電力会社を通じて海外へ流出していた石油やガス、石炭などのエネルギー代金も地域の中でまわすことができる。

持続可能な未来はどこか懐かしい!?

一方で、脱炭素でSDGsが示す持続可能な社会の到来は、これまでの市場が廃れ、新たな市場が生まれてくる。

そういった中で新技術、例えば省エネ、新素材などの革新的な技術が開発されれば、新市場をリードすることができる。

今、その新たな世界をめぐって、各国が先行メリットを得ようとしのぎを削っている。幸い、環境省の中井総合環境政策統括官によると、日本にも革新的な技術が多いという。

狩猟社会にはじまり、農耕社会、工業社会、情報社会、そして新たな未来社会(Society5.0)へと移っている。

その社会は持続可能な社会、これまでのような見たこともないような未来ではなく、どこか懐かしい、しかし新しい社会ではないだろうか。

経済界 電子雑誌版のご購入はこちら!

雑誌の紙面がそのままタブレットやスマートフォンで読める!

電子雑誌版は毎月25日発売です

Amazon Kindleストア

楽天kobo

honto

MAGASTORE

ebookjapan