2022年11月、ChatGPTの誕生は、生成AIへの注目度を飛躍的に高めた。特に映画や小説など、エンタメ界での活用の可能性は、無限に広がっているようにも思える。今後日本エンタメ界は、クリエーターの権利を守りながら、いかに活用の道筋を見つけられるか。文=小林千華(雑誌『経済界』2024年5月号より)

生成AIを駆使した小説が芥川賞を初受賞

1月17日、都内で第170回芥川賞、直木賞の選考会が行われた。日本で最も栄誉ある文学賞とされる両賞の受賞作は、毎回大きな話題となるが、今回の騒ぎは少し毛色が異なる。受賞会見で芥川賞受賞者の九段理江さんが、作品を「生成AIを駆使して書いた」と語ったのだ。

受賞作『東京都同情塔』の舞台は、2026年から30年。東京オリンピックが予定通り行われ、新国立競技場のデザインにはザハ・ハディド案(実際にはコンペで1等に選出されながらも白紙撤回)が採用された、パラレルワールド的な近未来の東京だ。人々は生成AIを日常的に使うようになっており、作中には主人公とAI-builtの対話も描かれている。このAI-builtの発言の一部に、ChatGPTの回答を用いたのだという。

また作中では、登場人物が生成AIに伝記を書かせることについて、葛藤を吐露するシーンもある。ここから、この作品自体、生成AI時代の作家、執筆活動の在り方について、疑問を投げかける意図で書かれたとも捉えられる。

本作へのAI活用が話題になった背景には、九段さんの「生成AIを駆使」という発言を、「生成AIに作品を書かせた」という意味だと勘違いした人が少なからずいたこともあるようだ。しかしそれでも、歴代の芥川賞受賞作品の中で、AIを使用して書かれたものは『東京都同情塔』が初めてとなる。

一方、13年から行われている日経「星新一賞」では、初回から「人間以外(人工知能等)の応募作品も受付けます」と募集要項に明言。今年2月21日には第11回の結果発表が行われたが、応募総数1389編のうち、70編がAIによる創作と認められた。AIが著者となった作品が同賞に入選した実績はまだない。しかし、22年の第9回では、AIを使用して執筆された作品として初めて、葦沢かもめさんの『あなたはそこにいますか?』が入選した。葦沢さんは自身のnoteで、作中2カ所(「単純な文章比率でいえば、1割くらい」とされる)にGPT-2を使用したと述べている。

九段さん、葦沢さんの受賞には「AIを使用したもので初めて」という枕詞がつくが、今後これらの賞、もしくは別の文学賞でも、AIを使った作品の受賞例は増えていくに違いない。それだけ、小説はじめさまざまなコンテンツの制作現場では、AIの使われる場面が急増している。

具体的な活用シーンは、主に次の2パターンに分けられる。1つ目は、生産性の向上を目的に、単純作業を代替させるパターン、2つ目は、アイデア出しとそのブラッシュアップに活用するパターンだ。1つ目の使い方はコンテンツ産業に限らず、各業界で進められている動きでもある。そう考えれば、生成AIがコンテンツ制作においてその真価を発揮するのは、アイデア出しとそのブラッシュアップに活用されるときだろう。

活用法に正解はあるか。事業にAI使う人の声

「コンテンツ制作の叩き台を作らせるにはけっこういいのかなと思う」

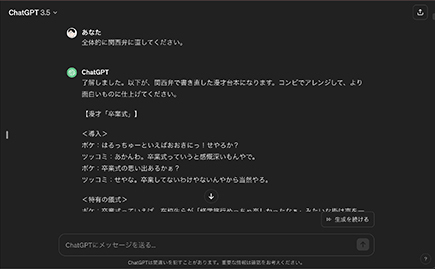

そう語るのは、広告代理店業務や動画などのコンテンツ制作を行う、パンダビジョン代表取締役の佐野篤氏。佐野氏は漫画編集者やライターを経て、07年から18年まで吉本興業で広報部門やデジタルコンテンツ部門に携わり、バラエティ番組のプロデューサーを務めた経験も持つ。22年12月のChatGPT公開を受け、お笑いの分野でどう活用できるかが気になり、実験的に漫才の台本を作らせてみたのだという。

生成にあたっては、まず佐野氏がネタの設定、ストーリーの流れやオチ、実際に演じた場合にかかる所要時間などを指示する形をとった。生成された台本をチェックし、改善点をChatGPTに伝えて新たな台本を生成させる、という流れを繰り返す。

最初にできた台本は、漫才らしい形にはなっているものの、実際に演じて笑いを取るにはボケの数が少なすぎると感じた。その点を踏まえ、「(所要時間が)5分になってもいいので、ボケの数を増やしてください」と指示。改善された台本にも「全体的に関西弁に直してください」、「最後のオチはもう少し端的に突っ込みましょう」など、指示を付け足していく。

最終的に、台本を3回修正させるまでに約30分を要した。佐野氏いわく、完成した台本には「そのまま演じるにはシュールすぎたり、意味が分からなかったりする部分があった」。漫才はただ台本を読むものではなく、あくまで人が声に出して披露するものだ。既存の台本ばかりをいくら学習させたとしても、セリフを口に出したときのリズムや間の取り方などを考慮して台本を生成させるのは難しいと感じたという。

「ある程度フォーマットの決まった漫才をするコンビであれば、既存の自分たちのネタを学習させることで、精度の高い台本を生成させることもできるのではないか。他のコンビでも、ネタのアイデアなどを出す段階で壁打ちに使うことはできるはず」(佐野氏)

佐野氏が吉本興業退社後に立ち上げたパンダビジョンは、中国のZ世代をターゲットとしたファッションブランドの展開を進めている。ここでも製品のラフデザインを生成AIに作成させることで、人間が全てのデザイン工程を行う場合と比べ、約70%の時間短縮ができているという。佐野氏いわく「生成AI活用をあまり表に出すと、顧客からファストファッションのような印象を受ける可能性もある」ため、あくまでディテールの修正は人間のデザイナーが行う前提だ。

クリエーターの権利守れるか日本の法整備の現状は

一方、コンテンツ制作に生成AIを使用するにあたって無視できないのが、クリエーターの権利をいかに守るか、ということだ。

例えば昨年米ハリウッドで、全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)、脚本家組合(WGA)が約4カ月間にわたるストライキを行ったことは記憶に新しい。彼らの訴えの中にはAIに仕事を奪われる懸念も含まれていた。例えばSAG-AFTRAの要求には「実在するエキストラ俳優たちの顔や体をスキャンし、AIで作成したデジタルレプリカを、スタジオが無断で使用しないこと」があり、WGAもAIに脚本を学習させること、書かせることへの規制を求めている。

結果、訴えを受けた全米映画テレビ製作者協会(AMPTP)は、SAG-AFTRAに対しては「俳優本人の映像は、同意・報酬なくAIに複製、使用されない」、WGAに対しては「AIを使用した作品は著作物とみなさない」、「会社は脚本家に、業務効率化のため生成AIを使用することを強制できない」などの取り決めを設け、暫定合意。ストは終結した。

生成AIは、既存のコンテンツや素材を学習することで、何らかの結果物を生成する。クリエーターにとっては、自分の作品を学習材料として無断で取り込まれる心配や、生成AIを使って作り出した作品の法的な扱いに対する懸念がある。しかし現段階では、生成AIとクリエーターの権利に関する実際の判例は少なく、当事者が参考にできる事例や考え方が乏しいのが現状だ。

中でも既に各所で議論を生んでいる、生成AIと著作権法の関係については、2つの段階に分けて検討する必要がある。AIの開発・学習を行う段階と、実際にコンテンツを生成させる段階だ。

後半の段階について、AIを利用して生成した作品やその複製、販売においては、通常の著作権侵害と同じ判断基準が適用される。一方、AIに著作物を学習させる段階については、現行の著作権法では、原則として著作権者の許諾は必要ないとされる。「必要と認められる限度を超える場合」、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外とされているものの、具体的にどのようなケースが当てはまるかについて、明確な例はほぼ示されていない。

文化庁はこうした現状を受け、AIを活用する際、どのようなケースが著作権の侵害に当たるのか、具体例を示したガイドラインを近く策定するとしている。その準備段階として昨年12月、「AIと著作権に関する考え方について(素案)」を公開し、パブリックコメントを募集。2月29日にはその結果をもとに改訂した素案も公開した。

パブリックコメントは、今年1月23日~2月12日の約3週間で2万4938件集まり、中にはクリエーターの著作権協会、テック企業、メディア企業、法律事務所など、73の法人・団体からの意見も含まれる。

日本漫画家協会は、素案の中で生成AIの技術的進歩について触れられた箇所に対し、「当協会としては生成AI普及に伴う技術的イノベーションの発展を阻む意図はない」と前置きしたうえで、「著作権者が自らの著作物をAIに学習させたくない場合には、その意向が尊重される仕組みが必要であると考える」と意見を表明。

また、グーグルは、まず素案全体に対し「この解釈が果たす社会的役割の重要性にも関わらず、(中略)極めて短時間で作成されており、適切なステークホルダーの関与も十分ではなく、そのプロセスを含め、拙速ではないか」と指摘。判例が乏しい現状では、この素案が法解釈の現場で司法判断と同じように重視されることになるだろうという想定、この素案自体が37ページもの長文であり、内容も明解と言えない書き方をされていることなどから、今後のこの問題に対する議論の在り方について改善を求めたうえで、具体的な内容への指摘に移っている。

文化庁は今後、生成AIと著作権に関するガイドラインの策定と共に、著作権制度に関する基本的な考え方についても広く周知し、啓発を図っていくとしている。今回取りまとめられた素案は、3月中旬の著作権分科会で報告される予定だ。

とはいえ、生成AI技術の進化は日進月歩であり、新技術に対応する法規制をその都度スピーディーに整えることが難しいのは事実だろう。諸外国の動きとある程度足並みを揃える必要もあり、議論の迅速さと慎重さの両立が課題だ。

生成AI時代の創作産業の発展につながる活用を

本誌2023年9月号のインタビューで、MetaMoJi社長の浮川和宣氏は、生成AI時代の創作について、文筆家を例に「(AIが)いろいろなデータを学習して、あたかも何かを感じているように見せかけることはあるかもしれませんが、そんなものに意味はありません」と語った。

「もしAIの文章力が人間を超えてしまったとしても、そうしたら人間はもっと自分の感性に基づいた表現をすればいいんです」(浮川氏)

これからのクリエーターの仕事の在り方を、良くも悪くも生成AIが大きく揺るがすことは間違いない。しかし、クリエーターの権利を守りながら、彼らの能力を最大化するような使い方ができれば、日本のコンテンツ産業の成長を加速させることにつながるはずだ。また、アニメや漫画など、日本が既に優れた実績を多く持つ分野については、権利者に正当な報酬を支払ったうえで、積極的に生成AIに学習させるべきではないかという議論もある。

「生成AIの活用がコンテンツ制作に革新をもたらす一方で、クリエーターの権利保護や著作権の問題が顕在化している。日本の文化庁もその取り組みを進めているが、まだまだ不十分な点もある。特に、世界的に高い評価を受けるIP分野では、権利者の報酬を確保しつつ生成AIを活用する議論も重要だ。これからはクリエーターの権利を尊重しつつ、生成AIの利用方法を慎重に探求していくべきだ」

――さて、前の段落は、本レポートの概要を伝えたうえでChatGPTに書かせた結論だ。率直にどう思われただろうか。こちらを本稿の締めくくりとし、今後の生成AIのさらなる進歩と、活用現場の仕組みの整備を願いたい。