コンテンツホルダーが、自社の持つIPの価値を見極め、積極的にライセンスビジネスを行う動きが近年盛んだ。エンタメ界の動向に詳しい中山淳雄氏が、IPビジネスという考え方が日本に生まれた時期から、日本企業のIP活用への姿勢の移り変わりを分析する。(雑誌『経済界』2024年7月号巻頭特集「IPが日本の生きる道」より)

中山淳雄 エンタメ社会学者/Re entertainment代表取締役のプロフィール

なかやま・あつお 1980年、栃木県生まれ。東京大学大学院修了(社会学専攻)。DeNA、デロイトトーマツコンサルティングなどを経て、バンダイナムコスタジオでカナダ、マレーシアにゲーム開発会社、アート会社を設立。2016年からブシロードインターナショナル社長として、シンガポール駐在。21年、Re entertainmentを創業。現在は、大学での研究・教育や、行政アドバイザリー・委員活動にも従事する。

結果的IPと戦略的IPの違い。マリオにみるその対照性

日本でIP(知的財産)ビジネスの起源といえばどのタイミングだろうか。1969年『ドラえもん』の小学館学年誌連載開始や『アンパンマン』の絵本連載開始、もしくは74年に雑貨屋だったサンリオが自社で『ハローキティ』の絵を描いたタイミングだろうか。はたまた同年の『宇宙戦艦ヤマト』や79年の『機動戦士ガンダム』の映画が公開された時だろうか。

そもそもこうした議論には大きな誤解がある。IPに「結果的になってしまった」ものと、IPを「戦略的に作りに行った」の間には大きな溝がある。一つの有名になったストーリー、キャラクターがその世界観も含めて「ブランド」となってほかのメディアに登場し、そのライセンス収入も含めて知的財産で稼ぐのがライセンスモデルである。ハーバード大学やアメフトチームのロゴもIPであるし、アイドルやタレント、VTuberもライセンスである。

IPビジネスをライセンスビジネスと読み替えるならば、玩具やアパレルなど商品を作っている側からすると有名になったヒトやキャラクターやモノはすべて対象になる。それぞれのブランドに愛着をもつファンが一定数いれば、ラーメン二郎やコメダ珈琲、ANAの機内食、マタギだってガチャガチャの景品フィギュアになる。

ライセンスで商品化させてくださいという依頼がきて初めて、自分たちのヒト・キャラ・モノがIPであることに気付いたという事例は枚挙にいとまがない。「価値を発見する」のは本来ユーザー、そしてユーザーの周辺で商売をする人たちであり、メーカー側は基本的には後から「発見する」ものだ。だが本稿が対象とするのは100年以上もの歴史がある、そうした「結果的IP」ではないのだ。あくまで企業側、メーカー側が意図して開発し、ビジネスとしてまわしていこうという〝つい最近始まったIPビジネスの動き〟を対象としている。

85年に生まれ、ほぼゲームの歴史をそのまま代表している「スーパーマリオブラザーズ」だが、「マリオ」というキャラクターが、「IPビジネス」の文脈にのっかったのはつい最近のことだ。93年にディズニー映画部門から製作・配給された『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』は「結果的IP」の代表例で、「マリオが、ハリウッドを本気にさせちゃった。」と謳われた。しかし任天堂もマリオ生みの親の宮本茂も本作の製作には関わっておらず、まさに「貸し出した」結果としての製作費4・8千万ドル、興行収入2・1千万ドルという〝大失敗〟に終わる。

そもそも任天堂はIPビジネスを避けていた。われわれはゲーム屋であり、1本1本面白いゲームを作ることが目的である。そうした職人魂から、キャラクターを使ったオフィス・デコレーションをせず、絵画は掲げてもキャラクターに関するものを執務室に置かなかったといわれる三代目社長、故・山内溥氏の強い意志を反映している。

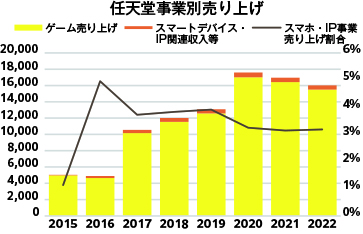

そんな任天堂が「スマートデバイス・IP関連収入等」と初めてゲーム以外の事業売り上げを発表したのは2016年3月期。23年3月期でも売り上げ510億円と全体の3%に過ぎない。創業130年を誇り、40年以上にわたってゲーム業界の頂点に君臨する任天堂が「IPビジネス」といえる動きを始めて、まだ10年もたっていないのだ。その結果生まれた21年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」(ハリウッド側でも23年開始)、同じユニバーサルの映画部門で展開された23年『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が製作費1億ドル、興収13億ドルで大成功となったことは誰もが知るところだろう。

『セクシー田中さん』にみるIPビジネスの難しさ

まずは有名にすればいい、有名になった図像やアイコンをどんどん横に広げればいい。そういった単純な話でもない。大事なことは、その作品の本質を理解し、ファン層が異なるメディアにおいて、ストーリーテリング(物語の展開方法)のフォーマットを乗り越え、その「本質」の部分を欠けることなく表現できるかどうか。これがまた大変難しい。

24年1月に『セクシー田中さん』の作者、芦原妃名子さんが死去した痛ましい事件があった。17年からの漫画作品は小学館から日本テレビにドラマ化を展開、23年10~12月の期間に放送されていたが、その内容の改変を巡って大きなトラブルに転じ、原作者であった芦原氏自身が「ドラマ脚本」の9︱10話目の最終部分を執筆するという事態に転じた。そうした経緯への深い失望があったとみられ、芦原氏は1月に入ってから自ら命を絶った。

IPビジネスは「原作の改変」と不可分なものであり、元となったストーリーやキャラクター設定に対して必ず〝挑戦〟しなければいけない部分が出てくる。その半面、原作となる作品はまさに〝作家の子ども〟に等しい存在であり、作者からすると自分のあずかり知らないビジネスの収支見込みのためだけに勝手に改変することなど許容できないだろう。それでもドラマ化によってマンガのファンが喜ぶかも、ファンがもっと広がるかもという期待値もあるから原作者も合意する傾向にある。

日本の場合、「著作人格権(Moral Rights)」という、原作者と生み出した作品をつなぐ権利が保全されており(米国は基本的にこの権利が弱い)、芦原さんはその「著作人格権の同一性保持権(著作権が形を変えて使う場合に異議を唱えられる権)」を行使した結果、自分自身でドラマ脚本の執筆を手掛けられた。最終的な顛末は悲劇的なものではあったが、むしろ原作者は介入すらできずに泣き寝入りする事例のほうが多い。

この原作者と作品の間に入る企業が「IPビジネスの担い手」であり、メディアミックスの中でこの著作権・著作者人格権の間をとりもち、ビジネス観点はもちろん、どのくらいの改変がファンを裏切らずかつ新しい体験を広げられるか、原作者の納得を得られるかという観点も両輪でまわしていく必要がある。

弱者の戦略「IPビジネス」中堅角川書店だけが行えた理由

戦略的IPビジネスの端緒は、のちに三代目社長となる角川歴彦が角川メディアオフィス(のちのメディアワークス)で1986年に立ち上げた「メディアミックス室」にみることができる。当時小学館・集英社・講談社の三つ巴による「週刊漫画誌」ブームに乗り遅れていた角川書店としては、3社が手掛けていないゲームやテレビ関係のメディアと雑誌をつなぐ展開を志向した。注目すべきはこの新組織を構成した人材だろう。雑誌の編集者ではなく、玩具業界やアニメ業界(模型会社タミヤ創業者の息子で東映にいた田宮武もその一人)から、74年『宇宙戦艦ヤマト』や79年『機動戦士ガンダム』などアニメ商品の玩具展開を多く手掛けていた人材を中心に、「雑誌で有名にしたキャラクターを、どうやって他メディアで広げていくか」を事業の根幹に据えた最初の事例といえる。

とはいえ、こうしたトップダウンから生まれた作品が必ずしも大ヒットを飛ばすわけではない。このメディアミックス室経由の成功事例と言われている『魍魎戦記MADARA』(87年)や『ロードス島戦記』(86年)『スレイヤーズ』(89年)といった作品は2024年現在までアクティブに続いているIPビジネス作品とはいいがたい。時間をかけてシリーズを継続するには、アニメ以外で収益のドライバーとなる商流は、どこまでメディアごとの改変をするのか、などなど練りこまれた経験値が最終的に一番結実した作品といえるのが『涼宮ハルヒの憂鬱』(03年)だろう。

数万円~数十万円といったライトノベルの連載から始まり、角川スニーカー文庫での小説刊行(11年に発売された新刊でラノベ史上最高の初版50万部超え、それだけで約5億円)。06年のアニメ化を契機に爆発的にヒットをし、そのDVDが日本で8万セット、北米で6万セット(これだけで5億~10億円といった経済規模となる)。こうした積み重ねによって、連載と出版という比較的小さな投資でもKADOKAWAグループは年間5千点もの商品をリリースし続け、その内のわずか数点~数十点のヒット作が数十億円の経済効果を生むようなビジネスを続けてきた。

だが角川書店が「なぜIPビジネスを手掛けられたのか」については〝出版・漫画業界における弱者であったこと〟が大きい。1990年代半ば、漫画市場のピークで集英社が『週刊少年ジャンプ』653万部、講談社『週刊少年マガジン』390万部、小学館『週刊少年サンデー』150万部。年間にならせば1億~2億部で、1雑誌だけで数百億円という事業規模になっていた大手出版3社にとって、アニメ化・ゲーム化はあくまで小遣い稼ぎでしかなかった。「よりヒットする連載漫画を生み出すこと」だけに資源が投下された。そうした中で、会社全体で90年代前半に500億円程度に過ぎなかった〝中堅〟出版社の角川書店としては、こうしたゲームやアニメ、テレビといった出版外部との接続が生命線であり(売り上げの多くはテレビ・ゲーム関係メディア)、その一つがのちのIPビジネスといえるメディアミックス展開であった。

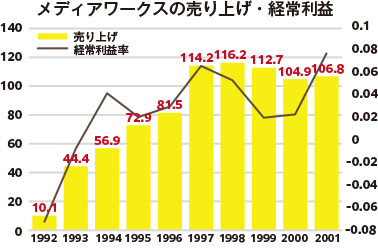

90年代に安価に大量に試行錯誤できる出版メディアの、しかも中堅企業から生まれた「IPビジネスの萌芽」はそれほど他社の模倣を生むこともなく、100億円規模の会社をゼロイチで生み出すに終わっていた。ただそうはいっても、角川書店の売り上げが92年3月期で546億円から97年3月期667億円。増加分121億円のうち、ほぼゼロから興したメディアワークスの約100億円分が、いかにグループ全体の成長を牽引していたかが分かる。

100年のキャラクター史でまだ20年のIPビジネス史

いまや世界のIPビジネスを牽引している米国で、カーター大統領が知的所有権(IP)による競争力強化を宣言したのが79年。通称LIMAというライセンス協会が結成されたのが85年、現在は10兆円規模になるライセンス業界を代表する組織だ。それが日本支部を作ったのが2002年。ちょうど「ポケモン」や「ハローキティ」が米国で大旋風を巻き起こす中で日本のキャラクターライセンスにも興味が集まり、ようやく「IP=知的財産」が日本にも輸入されていく。だが、結果的IPを使ったビジネスとしてのライセンス業界は80~90年代に萌芽をみるが、まだこの時代は戦略的IPとして企業がそれを企図して版図を広げるような動きは、小さな個別の動きを別にして、存在しなかったといっていい。

そんな米国でもIPビジネスを形式知化し始めるのは2006年『コンヴァージェンス・カルチャー:ファンとメディアがつくる参加型文化』あたりから。『マトリックス』『スターウォーズ』『ハリー・ポッター』の事例などからいかに企業が企図を持ってIPの版図を広げていくかを北米式なビジネス手法に応じてまとめていった作品であり、これ以降に「トランスメディア・ストーリーテリング」という北米型のメディアミックス手法が語られるようになる。

日本では1995年にガイナックス『新世紀エヴァンゲリオン』が、アニメ製作委員会方式で(当時は資金不足で他に手段がなかった)各社から出資を集めて成功したことをきっかけに、90年代後半~2000年代半ばの10年間でそれまでのテレビ局と広告代理店だけでなく、玩具、ゲーム、音楽レーベルから芸能事務所まで多くのプレーヤーがアニメ出資をし、IPで稼ぐということが普及しはじめる。その「新しい投資家」のおかげでテレビアニメの製作本数は年85本(1996年)から年279本(2006年)と10年で3倍以上に膨れ上がった。

とはいっても、各社慣れないビジネスに手を出して、手痛い失敗も多かった。テレビアニメの製作委員会を起点にしたIP事業展開は06~12年、DVD・ブルーレイが売れなくなっていくアニメ不況下でいったん下火に。現在まで続くIPビジネスへの熱狂が始まるのは10年代半ば以降の話だ。映画配給の東宝がアニメ事業部を展開した13年以降、『君の名は。』『すずめの戸締まり』などの世界的ヒットが生まれていく。任天堂がIP事業を決算公開していった16年以降、いまやカプコンもセガもIP戦略を声高に叫ぶようになった。

この映画やゲーム側の動きは世界的なアニメの動画配信ブームと連動している。アニメ専用の動画配信サイトCrunchyrollにテレビ東京が出資した12年、Netflixが日本進出した15年。中国動画配信Bilibiliにソニーが4億ドル出資した20年にもなると「日本アニメは世界で流行っている」ということは一目瞭然の事実ともなり、ついには経団連の提言書からクールジャパン政策のリブート基軸など国家施策へも影響する時代になっていく。いまや「IPビジネス」というキーワードは、海外市場を目指すエンターテインメントに関わる全企業に通底する一つの骨子を形成する。

著作権とは本来クリエーターや企業の「発明」を促進し、ゼロからイチで市場を生み出す仕掛けであった。時代によってそれを緩めたり厳格化したりしながら、基本的には個々人単位でのインセンティブを上げ、より多くの発明を生み出すための社会的装置である。18世紀後半にイギリスで機械を使った発明品が飛び出し、19世紀後半にフランスでオペラ楽曲が量産され、1980年代に米国でさまざまなソフトウェアが世界に飛び出していったのと同様に、2020年代は日本が「IPビジネス」を各企業戦略に〝身体化〟してより多くのキャラクター経済圏を生み出せるか。日本のゲーム・アニメ・漫画のポテンシャルを現状から大きく拡張させるための絶好の機会である。

いまや日本のアニメ・ゲームの輸出額は、鉄鋼や半導体と並ぶ約5兆円規模だ。1つのメディアで1つの成功作品・成功キャラクター・成功タレントという「結果的IP」ではなく、「戦略的IP」に発展させられるか。ここに人的資源・アイデア資源豊富なクリエーター国家日本の産業振興が懸かっている。