経済界GoldenPitch2024審査員特別賞受賞

家がそこに住む人の日常動作を24時間AIで記録・解析し、転倒時のアラート発報をはじめ、健康診断までしてくれる。そんな世界にも類を見ない次世代ヘルスケアエコシステムの開発に取り組むきづなろ。今年10月のサービスインを目前に、大槻知史代表がその挑戦を語る。文=大澤義幸 Photo=川本聖哉(雑誌『経済界』2025年7月号より)

大槻知史 きづなろのプロフィール

おおつき・ともふみ 1956年京都府生まれ。関西学院大学経済学部卒業。金融エンジニアやオフィス機器のプロトコル開発を経て、画像解析やAI研究、AI開発に従事。2023年、67歳にしてきづなろ創業。開発した技術を「爺テック」と標榜し、日本発の次世代ヘルスケアエコシステムの確立を目指す。

世界を見据えサービス開発 シニアベンチャーの挑戦

2023年に67歳(当時)で会社を創業し、セカンドキャリアのさらに上を行くサードキャリアの新たな道を歩み始めたシニア起業家がいる。きづなろ代表の大槻知史氏だ。

「シニアベンチャーの強みは妄想から入らないところ。失敗を何度も重ねてきたので、現場の何が重要かをよく認識しています。同年代の経営者の中には引退する人も出てきていますが、私は体力・気力ともに衰えも感じていません。若者に負けない情熱があります」と笑う。

同社が開発を進めているのは、先端テクノロジーの動作センシングとAIを活用し、人が普通に生活しているだけで住まいがその人を健康診断する次世代ヘルスケアエコシステム。創業当初は「一人暮らし高齢者向けの安否確認用の見守りサービス」を全面に打ち出していたが、現在はその域を出た幅広い層向けのシステム開発に切り替えている。

「こだわっているのは『日本発』。動作センシングは世の中に既にあるものですが、それらを組み合わせた統合インテグラルAIクラウドを実装したヘルスケアエコシステムは世界中どこにも存在しません。ここに私たちの独自性があるので、社会に有用なサービスを開発し、日本から世界へ普及させていきたい」

最新テクノロジーを取り扱いつつも「お爺さんなので『爺テック』」を標榜する。世界を目指すその挑戦はなぜ始まったのか。

母親の転倒事故で知った転倒検知実装化の難しさ

大学卒業後は金融エンジニアとして数年単位のプロジェクトを推進していた大槻氏。しかし、1995年の阪神淡路大震災でプロジェクトが中断し、時期を同じくして将来性を感じていたデジタル通貨に替わるブロックチェーンが出始めたことから、金融業界からのキャリアチェンジを決意する。この時、41歳。

「オフィス機器のプロトコル開発会社に転職して数年で売り上げを伸ばせたので、もっと面白いテクノロジーはないかと医薬品の画像解析の会社に移り、AI研究も始めました。医薬品は調剤を誤ると副作用で人命に関わるので、AIで画像解析して事故を未然に防ぎます。そのうち画像よりも動画への興味が生まれ、監視カメラのソフト開発会社で動作解析とAI開発に関わるようになりました」

その監視カメラは万引きする人の行動特性を分類し、万引きする可能性の高い人をAIで判別、店員が声をかける仕組みを提供していた。お店を出てから声をかける万引きGメンと違い、店内で犯罪を未然に防いでいたが、ある頃から東京・渋谷の小売店で万引きが増え始める。

「インバウンドの中国人によるものでした。日本人や欧米人には該当するのに、中国人の犯罪が防げないのはショックでしたが、同時に面白いなとも。世界に通用するものをつくりたいと思った瞬間です」

こうして現業につながる動作解析やAI開発に関わるようになった一方で、私生活である事件が起こる。

大槻氏の父親が要介護状態となり、在宅介護が始まったのだ。自宅に監視カメラを設置し、父親は装着型センサも付けていたが、屈む動作を転倒と誤認したり、機器の感度を下げると転倒検知できなかったり、充電切れになっていることもあった。結局父親は入院したが、今度は骨粗しょう症の母親が朝、新聞を取りに行き玄関で尻もちをついて動けなくなってしまう。装着型センサも付けておらず、夕方近所の人に発見されるまで放置され、骨折の後遺症で二度と歩けない体になってしまった。

「この苦い経験から、『転倒検知』開発と実装化の難しさを痛感しました。転倒後に本人の連絡を要するものはダメ、自動で通知されるものも誤認が多いからダメ、装着型ではバイタルは分かっても動作が分からないからダメ、動作を知ろうとするとさまざまな制約があるからダメ、と消去法で考えていきました」

実は転倒検知の開発の歴史は浅い。2017年にカーネギーメロン大学が人の姿勢を解析する「OpenPose」を発表し、これを皮切りに国内外の電機メーカー等による研究・開発が加速した。ところが、一定の条件下(工場や施設でセンサを床から何センチの高さに設置して真横から監視するといった)でないと誤認が出てしまう。これらの課題が長年解決されないまま、現在も一般世帯で使用可能な転倒検知の実装化はなされていない。

「これらの問題をクリアするためにたどり着いたのが、住まいが人の日々の健康状態をAIでモニタリングして記録・解析・診断する次世代ヘルスケアエコシステムです」

そこでデバイス設計に知見のある小太刀克昌氏をCOOとして招聘し、23年に立ち上げたのがきづなろだ。

統合AIクラウドに独自性 成長するエコシステム

同社の次世代ヘルスケアエコシステムには、高精度かつ誤認の少ない転倒検知が実装されている。家が住む人の動作解析を行う「ぴんぴんセンサ」だ。非装着型のカード仕様で部屋の壁に貼って使う。例えば一般世帯の場合、転倒が起きやすい居室に1枚、玄関と廊下に1枚ずつ貼ることで、住む人の関節の位置情報を24時間リアルタイムで自動記録する。老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の場合は居室の広さ等により枚数が増える。

そこで人の転倒を検知すると、AIが1秒以内にアラートを発報。「きづなろセーフティネット」から安否確認を行った上で、提携業者や利用者の家族に開錠手配や救急要請等の連絡が届く仕組みだ。

「特に施設の場合、夜間巡視のスタッフの負担軽減になります。住む人にとってもカメラが目に見える場所にないため監視されている感がない。プライバシーには十分配慮しており、記録しているのも動画ではなく、関節の位置情報のみです」

特筆すべきは、AIエッジでありながら取り付け時に面倒なキャリブレーション(調整)がないこと。従来のAIエッジは利用に際して一定の条件があるが、「ぴんぴんセンサ」は誰でもどこにでも設置可能。機器も設置費用(導入費)も安価で、一般世帯では導入費5万円、利用料月額6千円、老人ホームやサ高住では導入費90万円、利用料月額15万円で設置できる。「一般世帯への普及を見込み、取り扱いやすさと価格の安さを重視しました」と語る。

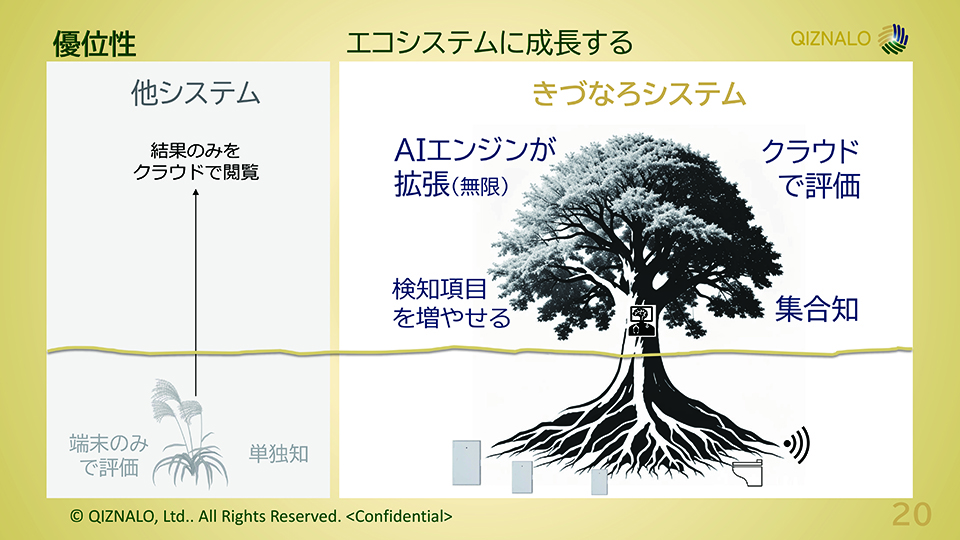

加えて、独自性のあるエコシステムとして成長させていくために、さまざまなソリューションを持つ業者との提携に力を入れている。

「例えば事故が起きた時は開錠が必要なので、スマートロックの業者と提携し、サービスインと同時に実装できる準備を整えています」と大槻氏。他にも発電システムの会社とはACアダプタなしでの自律型の電源供給の確保を、また住む人の健康状態を多角的に知るために、バイタルを測定するAIを開発するスタートアップとも話を進めている。

「蓄積したデータはお医者さんの診察や診断に使えるので、ゆくゆくはそうした連携も視野に入れています。ただし、お医者さんによって知りたいパーソナルヘルスレコードは違うので、きづなろのAIクラウドにアクセスして日常動作の履歴やバイタルの状況を確認してもらいます。それにより、その人が倒れたのは運動機能の劣化なのか、別の理由なのか等を診断の材料にできる。今は『器』を用意した段階で、これから提携業者を増やしながら有用なソリューションをインテグレートした統合AIクラウドをエコシステムとして成長させていきます」

10月のサービスイン目前 人と社会の健康に貢献したい

創業3年目に入り、いよいよサービスインを今年10月に控える状況となった。年内は老人ホームや介護施設、サ高住に展開し、26年はEU進出を、27年は高齢者個人世帯に、28年には一般世帯へと拡販していく。セーフティネットを基盤に、ヘルスケアエコシステムの構築やパーソナルヘルスレコードとの連携を図る。

「当面は1千世帯への普及を目指し、黒字化は3千世帯から。30年のIPO時には、センシングの種類も増やし売り上げ100億円が目標です。私個人の経験からスタートした事業ですが、自分のためだけでなく、社会課題の解決につながる、人と社会の健康と安全と安心に寄与するシステムをつくりたい。皆がピンピンコロリの社会を実現したいですね」

きづなろの次世代へルスケアエコシステムが日々の生活に当たり前にある世界。動作センシングの実装化を突破口に、「日本発」のサービスで世界に挑む。その実現へのカウントダウンは既に始まっている。