1990年代のバブル崩壊で、「土地神話」など、数々の神話が消えていった。都市銀行など大企業は倒産しないというのも神話の一つだ。しかし「失われた30年」は、どんな組織であっても変革を怠れば絶滅してしまうという当たり前の事実を日本人に突きつけた。変化の激しい時代に持続的成長を続けるには何が必要か――。(雑誌『経済界』2023年5月号巻頭特集「守る組織、勝つ組織」より)

文=長田貴仁 おさだ・たかひと

流通科学大学特任教授、事業構想大学院大学客員教授。専門は企業家論と経営戦略論。ビジネス誌編集部を経て神戸大学大学院を皮切りに大学の世界に。著書に『社長の値打ち』『ソニー 復活の経営学』など。

「明けない夜はない」は「持続的成長」が大前提

「明けない夜はない」︱︱苦境に直面した時、多くの経営者がこの表現を使う。政治家も然りである。たしかに、日本企業は幾多の試練を乗り越えてきた。その最も象徴的な例は、第二次世界大戦後に成し遂げた驚異の復興である。

広島、長崎に世界ではじめて原子爆弾が投下されただけでなく、東京をはじめ、日本の大都市がアメリカ軍による絨毯爆撃により焦土と化した。ところが、戦前からあった大企業だけでなく、終戦後、まもなく誕生した零細企業も、世界市場を席巻するグローバル企業に成長したのだった。その代表格が、東京の東京通信工業(現ソニーグループ)とホンダ(本田技研工業)である。

アメリカ政府は、終戦直後に戦略爆撃の効果を検証するため、戦略爆撃調査団を日本に送った。その一員として来日したのが、後に経営学者でボストン・コンサルティングの初代日本代表を務めたジェームズ・アベグレン氏だった。

筆者は、神戸大学で教壇に立っていた頃、すでに日本に帰化していた晩年のアベグレン氏と議論、懇談したことがある。アベグレン氏は、丸焦げになった広島へ赴いた頃のことについて感慨深く話してくれた。同氏が感動したのは、すべてを失っても懸命に生き抜こうとしている日本人の力強さだった。

アベグレン氏は、日本の戦後復興を歴史的快挙と評し、そこから「日本的経営」の強さに関する研究を始めた。その結果、その成功要因は終身雇用、年功序列、企業内組合にあると実証した。ちなみに、アベグレン氏は、〝lifetime commitment〟(終身雇用)の名づけ親である。

戦後の成功体験は、苦境に陥ったときも日本企業にとっては、心の支えとなった。だが、この成功体験もだんだん制度疲労を起こし錆ついてきた。それが「失われた30年」につながる。

わが国では、コロナ禍が3年も続き、ようやく5月8日に、 新型コロナの感染症法上の分類を2類相当から季節性インフルと同じ5類に引き下げる。だが、原材料やエネルギー価格の高騰に加えて、ますます激化する米中対立、ロシア―ウクライナ戦争、台湾有事をめぐり、経済安全保障という新たなリスクが企業経営を脅かしている。夜が明ければいいのだが、闇夜はまだまだ続きそうな気配である。

そこで、「明けない夜はない」と今も言い続けている経営者に、次の意地悪な質問をあえてぶつけてみたい。

「恐竜が滅びた歴史をどう説明するのですか。人類は滅びないのですか。その前に、企業が滅びるかもしれませんね」

著名なイギリスの理論物理学者・故スティーヴン・ホーキング博士は、晩年、AI(人工知能)が完全に人間に代わるのではないかと懸念していた。もちろん、反論する識者も少なくないが、このような信頼性の高い悲観的見解があるにもかかわらず、多くの経営者は「明けない夜はない」と繰り返す。

なぜ、経営者は、「明るい未来」を語ろうとするのだろうか。「この会社、そろそろ危ないですよ。お先真っ暗だ。持続どころか、回復する手立てさえない」とでも言おうものなら、従業員は誰もついてこないからだ。

近年は、若い人だけでなく、中高年の間でも転職志向が強まっている。コロナ禍でリモートワークが普及し、在宅で仕事している合間に、転職のためリモート面接を受ける傾向も顕著になってきた。少しでも、将来性がないと思えば、見切りをつけるのが昨今のご時世なのだ。ついて来なくなるのは従業員だけではない。顧客離れ、株主離れも加速するだろう。

経営者が言う「明けない夜はない」を言い換えれば「持続的成長」である。だが、よくよく考えてみると、日本では、経営者だけでなく、そこで働いている従業員も、SDGsが叫ばれる以前から「持続的成長」に対する願望が潜在心理として定着していた。

筆者は大学の講義で、学生にどんどん質問させ即答する。どの教室でも、「安定している企業に就職したいのですが、どこがベストですか」、「福利厚生の良い企業は、どのようにして見つけたらいいですか」、「できれば、リストラのない終身雇用の会社へ行きたいのですが」といった経営学の理論とは程遠いお決まりの質問が飛び出す。「これでは日本の将来が危ぶまれる」という声も聞こえてきそうだが、彼らの安定志向も日本の持続的成長というビジネス風土から生じているのではないか。

日本には長寿企業が非常に多い。帝国データバンク、ビューロー・ヴァン・ダイク社の企業情報orbis(2019年10月調査)によると、創業100年以上の企業件数は3万3076社でダントツ世界一。 何と全企業件数の41・3%も占めている。最古の会社は、神社仏閣建築の設計・施工、城郭や文化財建造物の復元や修理等を主に手がけている金剛組。聖徳太子が招聘した宮大工が578年(飛鳥時代)に創業。社歴1444年である。

創業500年、300年といった会社はざら。大企業においてもすでに100周年を超えている企業が少なくない。このように、規模の大小問わず、日本には長寿企業が多いが、中小企業の件数比率が99%とされている日本においては、小規模企業が長生きしているという結果が生じる。

ただし、それらの企業は、既存事業の深化に専念し過ぎるきらいがある。特定分野にかけては腕を磨き続けているが、変化対応には弱い。世界でただ一つという非常に精密な部品を作り続けていても、それがいらなくなるときは必ず来る。ガソリン車からEV(電気自動車)への転換に対応できないで困っている中小企業はその一例だろう。

老舗も暖簾だけを守れば生き残っていけるかといえば、これだけ変化が激しく、グローバル化が進む時代においては、徐々に力を失ってしまうかもしれない。例えば若者の餡子(あんこ)離れは、老舗の和菓子店にとっては大きな危機である。老舗の場合、その事業の性格を見てみると、急激な技術革新の波にさらされる職種が少ないことに気づかされる。模倣しようと思えば、簡単に模倣できる事業、商品が多い。競争力のある暖簾やブランドは、高い参入障壁の役割を果たすが、それだけでは備え不充分な時代になってきた。国防に例えれば、防衛力はそこそこでも、攻撃力に欠ける。有事が起これば消滅に至るかもしれない。

近年、注目される「二兎を追う経営」

京都の有名料亭「菊乃井」三代目の村田吉弘氏は、次のように語っている。

「『伝承』は同じことを続けていくこと。『伝統』は革新の連続をつなげていって、後ろを振り返ると伝統になっていったということですね。伝統をつなげていくには、お客様に喜んでもらえることを革新的につなげていかねばなりません」(「KIWAMINO」2022.04.06,https://www.kiwamino.com/articles/Áinterviews/13868)

では、日本の大企業に老舗の発想が通じるのだろうか。リスク要因が複雑化する中、シンプルな守勢の経営だけでは耐えきれなくなる。高度な防衛力と激変する外部環境に対応できる攻撃力の両方が求められる。

このような中にあって、近年、経営学で注目されているのが、マイケル・L・タッシュマン氏とチャールズ・A・オライリー氏が構築した「両利きの経営(ambidexterity)」だ。既存の事業を深めていく「深化(expl

oitation)」と、新しい事業の開拓を目指す「探索(exploration)」の活動を両立することにより、継続的なイノベーションを実現し、持続的成長が可能になるという。より分かりやすく言えば、「二兎を追う経営」である。

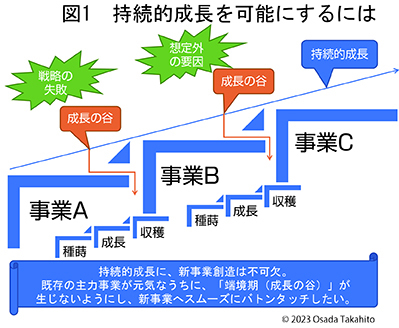

前ページの図1で示したとおり、創業前から種まきをし準備してきた祖業の「事業A」が成功すると、企業は成長の基盤を築くことができる。だが、その成長はいつまでも続かない。マーケティングの古典的理論である「プロダクト・ライフサイクル」と同様、企業の成長も、導入期、成長期、成熟期、衰退期というプロセスをたどる。製品であれば、衰退する前に新製品を発売する。

同様に、企業は「事業A」が「成長の谷」に陥る前の元気なうちに、「事業B」という新事業の種まきをし、徐々に成長させ、「事業A」が「成長の谷」に直面する頃には、大きな収益を収穫するまで成長させておかなくてはならない。次なる新事業の「事業C」も同じようにして育てていくことになる。事業A、B、Cを上手にリレーしていくことにより企業は右肩上がりの一直線矢印で示した持続的成長を実現できるのである。

それが、外から見れば、大企業は中小企業のように必死にならなくても安定しているように見える。実態は違う。一つ歯車が狂えば、奈落の底に落とされる。そのことは、シャープ、日産自動車、東芝が経営危機に直面した事実を見れば明らかだ。

豊田家「一代一業」に見る変化対応力

トヨタ自動車の創業家である豊田家は、「一代一業」を家訓としてきた。初代の豊田佐吉氏が自動織機で富を蓄え、その長男である豊田喜一郎氏が自動車事業の基礎を築いた。もし、自動車事業に進出していなければ、トヨタ自動車およびトヨタグループは現在ほど大きな規模にはなっていなかったことだろう。

2月24日に亡くなった、喜一郎氏の長男である豊田章一郎氏は、トヨタ自動車をグローバル企業に育てる一方、住宅事業を新たに始めた。その長男で現社長(4月1日から会長)の豊田章男氏は、スマートシティ「ウーブン・シティ」に多額の私財を投じ、自動車メーカーの枠を超え、街づくりを推進しようとしている。一方、4月1日付で新社長就任が発表された佐藤恒治氏は、「トヨタをモビリティカンパニーにフルモデルチェンジすることを期待」(豊田章男社長)されている。創業家外の新社長にも「一代一業」のミッションが課された。日本で最も安定した大企業であると思われているトヨタ自動車でさえ、一代ごとに、大きな変革を果たしているのである。ましてや、安定志向に陥っている大企業は、不透明な時代だからこそ、大きな成長が見込まれる新事業を猛スピードで探索、実現しなくてはならない。

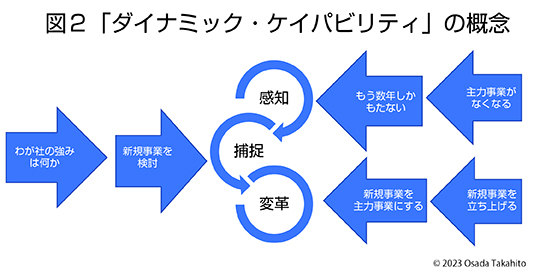

閉塞感漂うある大企業は、カリフォルニア大学バークレー校のデイヴィッド・J・ティース教授により提唱された戦略経営論の「ダイナミック・ケイパビリティ」(前ページの図2)を注目している。それは、「環境に適応して、組織を柔軟に変化させる力」である。変化の速度が急加速する時代にあって、もはや「一代一業」でさえ古臭い言葉になってしまったのかもしれない。持続的成長の成否は、俊敏な変化対応力にかかっている。