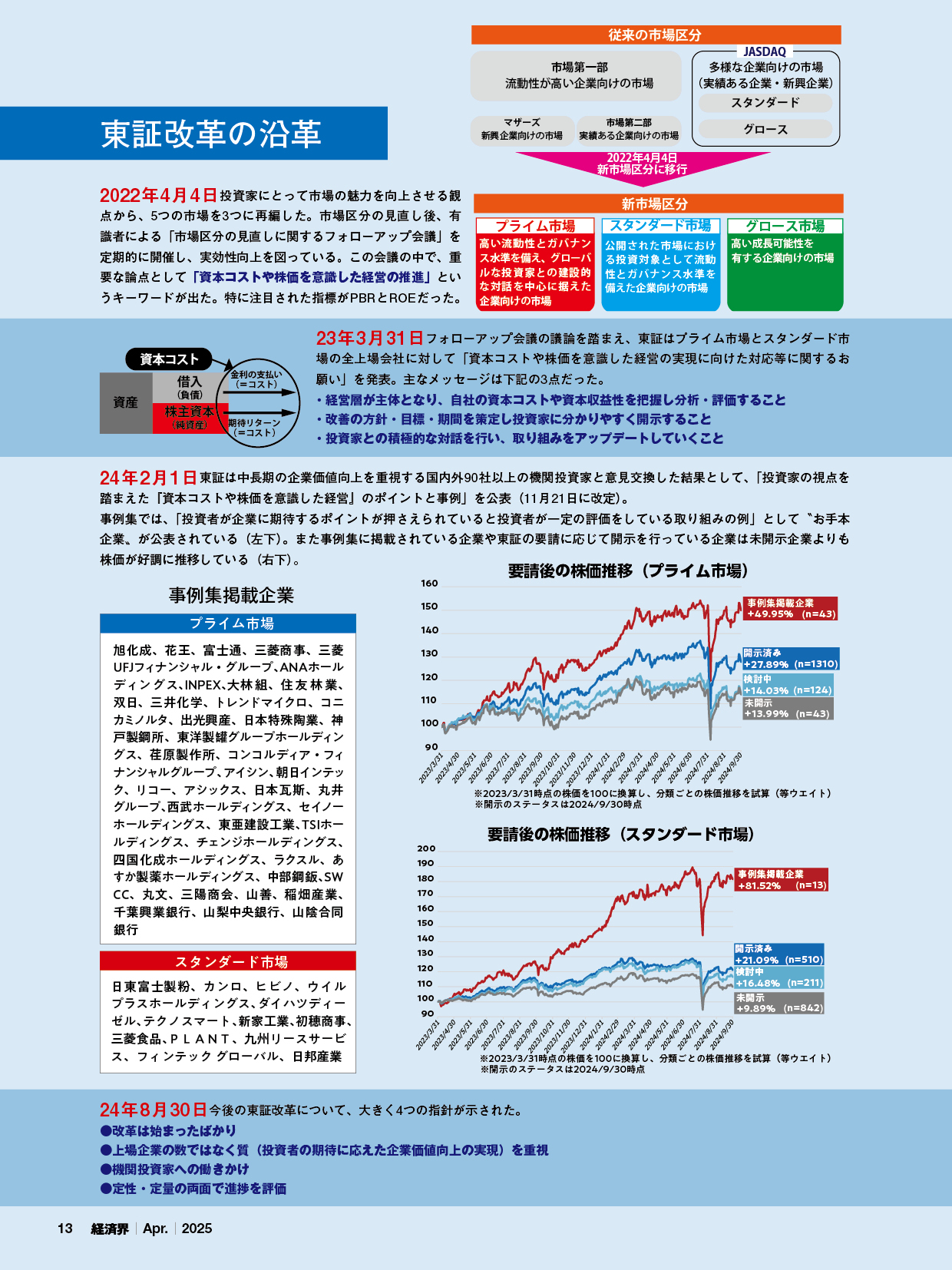

2023年3月、東京証券取引所からプライム、スタンダード上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」が要請された。以降、上場企業の多くが投資家目線を意識した経営改革と向き合うこととなった。あれから2年がたとうとしている。東証改革はどこへ向かうのか。聞き手=和田一樹 Photo=小野さやか(雑誌『経済界』2025年4月号巻頭特集「東証改革の勝者と敗者」より)

山道裕己 日本取引所グループ(JPX)CEOのプロフィール

2Q8A1192.jpg)

やまじ・ひろみ 1955年生まれ、広島県出身。77年、京都大学法学部卒業後、野村證券(現野村ホールディングス)入社。2013年、大阪証券取引所(現大阪取引所)社長。20年、日本取引所グループ(JPX)COO(最高執行責任者)。21年、東京証券取引所社長。23年4月1日、JPXグループCEO(最高経営責任者)に就任。

分析、開示、実行、対話。各社各様のサイクルを

―― 東証から「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の要請が出て以降、特にPBRに注目が集まりました。

山道 誤解のないように申し上げておきますが、われわれが出した要請には「すべての企業がPBR1倍を目指してください」とは一言も書いていません。実態を分析するために、PBRやROEを使ったのは事実です。ただ、プライムとスタンダードの上場企業は3千社以上ありますから、それをひとつの指標でくくるなんてことがどれほど無理な話であることかは、われわれが一番分かっているつもりです。PBRはあくまで一つの例です。継続的で合理性があり投資家との対話に資する指標なら、ROEでもいいですしROICでもいいのです。

また、仮にPBRを活用する場合も「1倍以上」なら安泰ということではありません。1倍を達成したら2倍、3倍を目指してもらいたい。逆に、業界の特性で1倍が難しいのであれば、まずは0・3倍を0・6倍にするのを目指すことからでもいいのです。これがわれわれのスタンスです。

大切なのは資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて各社各様の事情に基づいた分析をまず取締役会でしていただき、それを開示して実行すること。そして、投資家との対話を通じてブラッシュアップしていくサイクルを作っていただくことです。

―― 多くの企業は資本コストや株価を意識した経営の検討、および開示に向けて動き出しました。2024年末時点でプライムの90%、スタンダードの48%が開示(検討中含む)しています。自社株買いも盛んに行われました。こうした状況は想定していましたか。

山道 自社株買いがここまで増えることは読んでいませんでした。これも念押ししておきますが、先の要請で「自社株買いや増配のみの対応や、一過性の対応を期待するものではない」と書いています。まず、中長期的な企業価値の向上を目指すための投資をしていただき、その上で余剰資本がある場合は株主還元も選択肢です、という表現でした。

自社株買いに関して世界と比較をしてみると少し違った視点もあります。確かに日本企業の総還元(純利益に対する配当+自社株買いの比率)は、24年は全上場企業で60%くらいまで上昇しました。2~3年前は50%程度でしたから、大きく伸びているのが分かります。

ただ、MSCI指数に含まれる先進国23カ国の平均は74%近くです。だからもっと伸ばしましょうという意図は全くありませんが、海外の投資家はそういう見方もしているということです。

―― 自社株買いの効果は長続きせず、中長期的な成長には資さないという実証データも出ています。

山道 その通りです。ですから、企業が余剰だと判断した資本を株主に還元をしていくことに反対するつもりは全くありませんが、中長期的な、継続的な効果を狙うのであれば別の方法を検討していただきたいというのは訴えていきたいと思います。

一方で、自社株買いに関してユニークだと感じる事例が出てきていて、先進的な考え方をしている企業は自己資本のレベルを調整するために自社株買いを活用しているように見受けられます。

24年3月の数字ですが、TOPIX500の自己資本比率は平均43%でした。米国のS&P500が36%、欧州のSTOXX600が39%。ということは、日本企業はROEのEの部分が厚いわけで、欧米企業と同じだけの利益を上げてもROEが低くなってしまう。世界金融危機(リーマンショック)や最近ではコロナ禍もありましたが、日本だけがデフレの環境でした。だから企業や従業員を守るためにエクイティ部分を積み上げるのは理解できます。それがインフレ基調になったことで、自社株買いを活用してエクイティ部分を調整する動きが出ているのだと見ています。

過剰流動性の時代。お金の行き先で何かが起こる

―― 東証からの要請を機に、日本企業が投資家の目線を意識するようになりました。それが遠因になってか、同意なき買収や非コア事業の売却、MBOなど、日本企業を取り巻く環境が目まぐるしく変わっているように感じます。

山道 それらの原因が東証改革にあると言われているのは少し違うと思います。今、世界を巨額なマネーが巡っている過剰流動性の時代であることは間違いありません。そのお金の行き先によってマーケット環境は刻一刻と変わっていって、いろんな投資主体も入ってくる。その中においてさまざまなことが起こりうるわけです。ただ、それだけの話です。

資本コストと株価を意識した経営というのは、ある意味で全ての上場企業が当たり前のように行うことだと思っています。われわれが市場運営者としてとにかく気をつけなくてはならないのは、公正公平で魅力的なマーケットをどう作っていくか。そして、その基本になるのはやはり開示です。ですから、これからもいろんな意味での開示を充実させていきます。

―― 開示や投資家との対話は株式会社として当然とは思いつつ、企業側の負担が増している状況もあります。経営者からは株主資本主義に傾き過ぎだという声もあります。

山道 19年のビジネス・ラウンドテーブルでの議論を念頭に、「米国すら株主資本主義を見直してステークホルダー資本主義に方向転換している」とおっしゃる方がいます。

大前提として、株主以外のステークホルダーを無視してよい、なんて話は全くしておらず、例えばコーポレートガバナンス・コードには5つの原則があって最初に株主のこと、次に株主以外のステークホルダーのことが書かれています。 また、原則論ばかり振りかざすわけではありませんが、株式会社という概念からして株主の利益を尊重するのは当然です。企業が収入を得たあと、製造業であれば従業員の給料を含む製造原価を差し引き、販管費を差し引き、銀行からの借入があればそれを差し引き、さらに税金を差し引き、最終的に残った利益が株主の分配の原資です。一方で危機に直面すると最初に削られるのが株主持分です。そういう意味で株主が一番リスクを負っているわけです。

それから、アメリカの株式市場とはあまりにも取り巻く環境が異なります。アメリカの上場企業にはPBR1倍を下回っている企業はごくわずかですし、株主還元を非常に重要視しています。中には借り入れをしてまで株主還元をする企業があるほどです。いくら何でもこれはやり過ぎでしょう。アメリカではこうした行き過ぎた面の修正が入っているとは思います。ですから、アメリカでの議論をもって日本の事情を語るのは少し違うと思います。

最大のアクティビストか。最高のスポークスマンか

―― 24年8月、東証改革の今後について、「改革は始まったばかり」「上場企業の数ではなく質を追求する」といった方針が示されました。

山道 東証改革を登山に例えると今どのくらいですかとよく聞かれます。ずっと答えているのは、1合目か1合目半ですよ、ということです。これが例えば5年後に聞かれても、ひょっとしたらまだ1合目かもしれません。

というのは、われわれの改革が順調に進捗していっても、グローバルスタンダードがさらに先へ進んでいけば、われわれが目指す姿も先へ行く、そういうものだと思います。これだけ資本が自由化されて世界中をお金が回っているわけで、目指す姿は常に変わっていく終わりなき変革の可能性が高い。そういう意味で東証改革は始まったばかりです。

また、未だに東証と大証がIPOの数を競っていた時代の記憶が根強いのか今でも東証は上場企業数を追いかけているという誤解があるので、量から質と改めて明文化しました。 国内外の投資家が日本市場を魅力的だと思わなければお金は入ってこず、そのためには企業の質が高まらなければ難しいわけです。たくさんの上場企業があることは悪いことではありませんが、どちらかと言えばこれから質を求めていくという、これも当たり前の話です。

―― 一部では山道さんのことを日本市場最高のスポークスマンと呼ぶ声や、日本最大のアクティビストと呼ぶ声もあります。

山道 日本のマーケット全体を国内外の投資家に売り込んでいくのは日本取引所グループの大きな役割の一つだと思いますし、私もCEO就任時からはっきりと言ってきたことですから、日本市場のスポークスマンと見られるのはうれしいことですね。もちろんアクティビストではないです。いずれにせよ、今後も日本市場が公正で魅力的な市場であるために、改革を進めていきます。